नक्सलवाद का बदलता चेहरा: आत्मसमर्पण, रणनीति और समाज पर प्रभाव

जब गाँवों में विकास पहुँचा, तो नक्सल विचारधारा क्यों कमजोर पड़ी? क्या यह स्थायी शांति का संकेत है?

Total Views |

छत्तीसगढ़ और मध्य भारत के जनजाति इलाकों में नक्सलवाद केवल एक सुरक्षा चुनौती नहीं, बल्कि एक सामाजिक, वैचारिक और भौतिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। आज स्थिति यह है कि एक बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, लेकिन उसी के समानांतर, कुछ समूह आत्मसमर्पण का विरोध कर रहे हैं। यह विरोध संयोग नहीं, बल्कि संभवतः एक नई रणनीति का हिस्सा हो सकता है।

इसलिए आवश्यक है कि सरकार इस बदलाव को केवल "सफलता" के रूप में न देखे, बल्कि इसकी रणनीतिक, वैचारिक और सामाजिक गहराई को भी समझे।

नक्सलवाद की मूल भूमि से परिवर्तन तक

नक्सल आंदोलन की शुरुआत अन्न, वस्त्र, मकान और न्याय जैसी मूलभूत जरूरतों से हुई थी। वर्षों तक ग्रामीणों ने इसी उम्मीद में इनका समर्थन किया कि उन्हें तत्काल राहत मिलेगी।

परंतु जब सरकार ने योजनाओं के माध्यम से ये सुविधाएँ जैसे प्रधानमंत्री आवास, मनरेगा, राशन योजना, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य केंद्र गाँव गाँव तक पहुँचा दीं, तो लोगों को महसूस हुआ कि अब वह सब उनके द्वार पर है जिसके लिए आंदोलन हुआ था। यहीं से ग्रामीण समाज में आत्ममंथन शुरू हुआ:

“जब हमारी लड़ाई के मुद्दे सरकार ने हल कर दिए हैं, तो अब बंदूक क्यों?”

धीरे धीरे जनता ने नक्सलवाद से मुँह मोड़ लिया और समाज का सहयोग घटने लगा। यही कारण है कि आज नक्सलवाद की पकड़ कमज़ोर पड़ती दिख रही है।

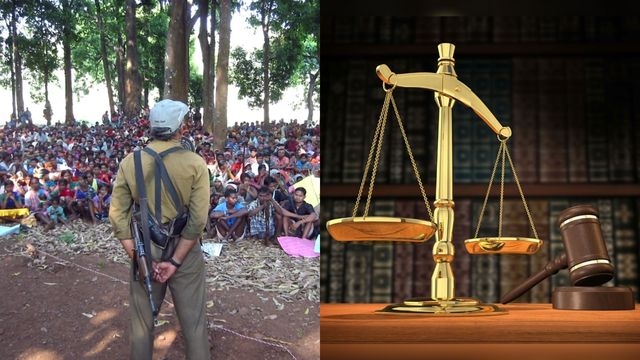

न्याय व्यवस्था और जनता दरबार का आकर्षण

नक्सली प्रभाव का एक बड़ा कारण था उनका “त्वरित न्याय” मॉडल। जनता दरबारों में फैसले तत्काल होते थे, जबकि सरकारी अदालतों में वर्षों तक सुनवाई चलती रहती थी। ग्रामीणों को यह सरल और त्वरित लगा, परंतु यह न्याय नहीं, बल्कि भय और संगठन की इच्छा पर आधारित अनुशासन था।

अब जब सरकार ने ग्राम न्यायालय, लोक अदालत और ई कोर्ट जैसी योजनाएँ शुरू की हैं, तो लोगों को यह समझ आने लगा है कि वास्तविक न्याय केवल संवैधानिक प्रक्रिया से ही संभव है।

अधिकार आधारित नई राजनीति

अब नक्सलवाद की लड़ाई मूल जरूरतों से हटकर अधिकारों की मांगों में बदल गई है, जैसे वन अधिकार, भूमि स्वामित्व, खनिज नियंत्रण और स्थानीय शासन। यह बदलाव देखने में लोकतांत्रिक प्रतीत होता है, परंतु इसके भीतर पुरानी विचारधारा की छाया अभी भी मौजूद है। अधिकारों की आड़ में एक नई वैचारिक रणनीति पनप रही है, जहाँ उद्देश्य संवाद नहीं, बल्कि धीरे धीरे नियंत्रण बनाए रखना भी हो सकता है।

द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन की व्याख्या

इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद (Dialectical Materialism) का सिद्धांत उपयोगी है, जो कहता है कि सामाजिक परिवर्तन भौतिक परिस्थितियों और उनके विरोधों के संघर्ष से जन्म लेता है।

छत्तीसगढ़ और आस पास के नक्सल क्षेत्रों में यही द्वंद्व स्पष्ट दिखाई देता है: एक ओर राज्य और समाज का विकास मॉडल है, दूसरी ओर वर्षों से उपेक्षित, संसाधनविहीन समुदायों का असंतोष। जब भौतिक परिस्थितियाँ (सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, वनाधिकार) बदलीं, तो पुराना विरोधाभास अपना रूप बदलने लगा। नक्सलवाद का हिंसक रूप भी नयी सामाजिक राजनीतिक अवस्थाओं में रूपांतरित हो रहा है, कुछ का आत्मसमर्पण इसका एक पहलू है; पर कुछ समूह अपनी रणनीतियाँ बदल रहे हैं ताकि वे चुनौती को नए आयाम दे सकें।

आत्मसमर्पण या रणनीति?

हाल के वर्षों में जिन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, उनमें से कुछ समूहों द्वारा आत्मसमर्पण का विरोध किया जा रहा है। यह विरोध सतही रूप से असहमति जैसा दिखता है, परन्तु वास्तविकता अधिक जटिल है।

यहाँ एक अहम बिंदु जो स्पष्ट करना ज़रूरी है: पहले के दौर में बहुत सी हिंसक घटनाएँ गोपनीय रूप से और सीमित समूहों द्वारा होती थीं; उन घटनाओं का जवाब सुरक्षा बल अक्सर लक्षित ऑपरेशनों के माध्यम से दे पाते थे, यानी आंचलिक पहचान करके, अलग थलग कर के निर्णायक कार्रवाई की जा सकती थी।

अब बदलते परिवेश में कुछ समूहों ने समाज में घुलने मिलने की नीति अपनाई है, वह सशस्त्रता को पूरी तरह नहीं छोड़ते, पर उसकी उपस्थिति को कम से कम सार्वजनिक रूप से छिपा कर रखते हैं। इस तरह का मिश्रित, लचीला अनुभव पारंपरिक सशस्त्र जवाबदेही (targeted kinetic operations) को चुनौती देता है, क्योंकि जब प्रत्यक्ष लक्षित पहचान कठिन हो, तो बड़े पैमाने पर कार्रवाई समाज और नागरिकों के लिए जोखिम बन सकती है।

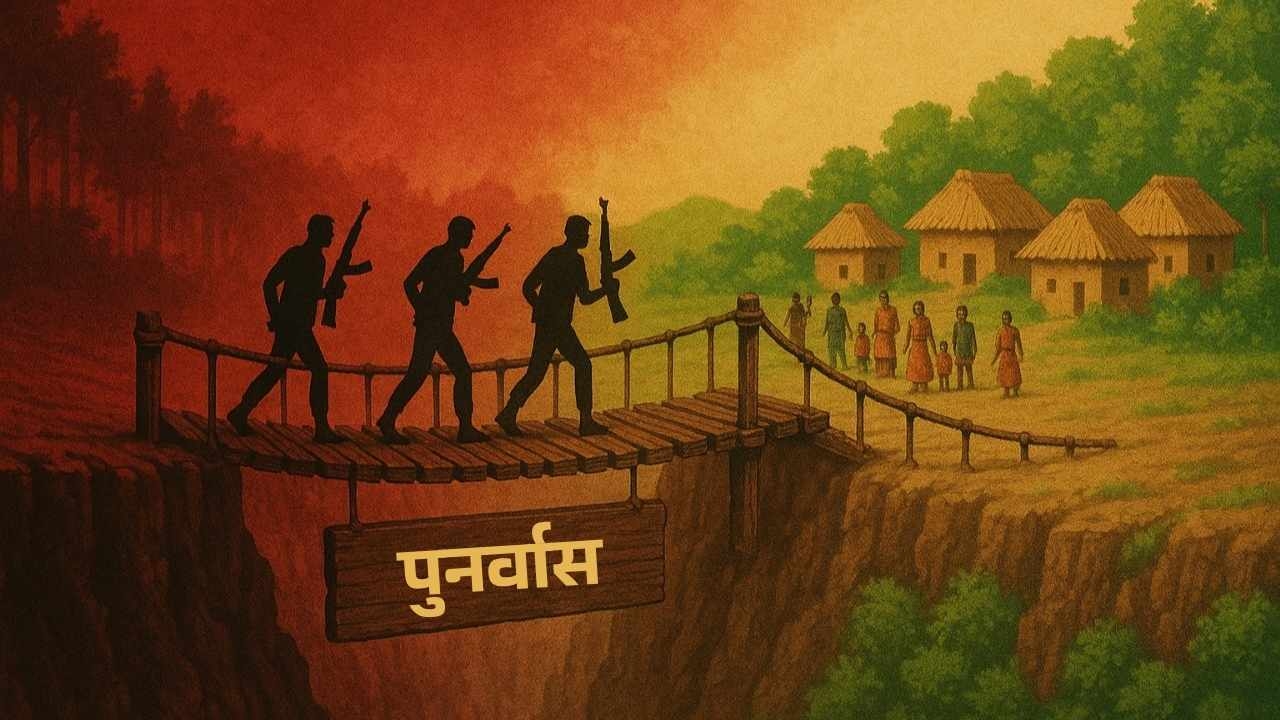

इसलिए आत्मसमर्पण को केवल "अंत" नहीं मानना चाहिए; यह एक संक्रमणकाल है जिसमें दोनों पुनर्वास की आवश्यकता और सतर्क सुरक्षा रणनीति एक साथ काम करें। वैचारिक पुनर्निर्माण (ideological reintegration) के साथ साथ खुफिया और समुदाय आधारित निगरानी, कानूनी टूलकिट और समाजशास्त्रीय हस्तक्षेप जरूरी हैं ताकि घुलते मिश्रित समूहों द्वारा दीर्घकालिक रणनीतिक चोट न पहुँचाई जा सके।

युवा वर्ग और आक्रामक विचारों का आकर्षण

युवा वर्ग पर आक्रामक विचारों का आकर्षण बना हुआ है। रुझान यह है कि भावनात्मक अपील, त्वरित नतीजे और सरल कथन युवाओं को खींचते हैं। यदि युवाओं को सकारात्मक विकल्प नहीं दिए गए तो यह ऊर्जा फिर से किसी वैचारिक आंदोलन में बदल सकती है।

यहाँ सावधानी की आवश्यकता है: जब हिंसा का फॉर्म बदलकर विचारधारात्मक और सामुदायिक स्तर पर चलने लगे, तो केवल सुरक्षा उपाय पर्याप्त नहीं रहेंगे, शिक्षा, रोज़गार और वैकल्पिक नेतृत्व विकसित करना भी उतना ही ज़रूरी है।

समाज पर प्रभाव और संभावित प्रतिक्रिया (नए आयाम सहित)

1. विश्वास और असुरक्षा का द्वंद्व: ग्रामीण समाज आत्मसमर्पण को राहत की तरह देख रहा है, परंतु एक भय भी है, क्या यह वास्तविक परिवर्तन है या सतह पर दिखाई देने वाली स्थिति? क्या दिए गए वादे वास्तव में धरातल पर पूरे होंगे?

2. युवा वर्ग की जिज्ञासा और वैचारिक संवेदनशीलता: सोशल मीडिया और शहरी नेटवर्क द्वारा प्रचार युवाओं में नए विचार पैदा कर रहे हैं जिनका सकारात्मक निर्देशन आवश्यक है।

3. सामाजिक घुल मिल और परिचालन चुनौती: अब कुछ समूह सीधे 'मिश्रित' सामाजिक नेटवर्क का उपयोग कर रहे हैं, इससे पारंपरिक लक्षित पुलिस/सैन्य ऑपरेशनों की संभावना घटती है क्योंकि खुले लक्ष्यों की पहचान कठिन होती है और बड़े पैमाने पर कार्रवाई से आम लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है। यह नया जोखिम सरकार और समाज दोनों के लिए गंभीर है।

4. सामाजिक विभाजन का खतरा: अगर वैचारिक प्रचार और शहरी नेटवर्क ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय रहे तो यह धीरे धीरे समाज में “हम बनाम वे” की मानसिकता पैदा कर सकता है।

सरकारी दायित्व और सावधानियाँ (प्रायोगिक और रणनीतिक सुझाव)

पुनर्वास को टिकाऊ बनाना: आत्मसमर्पण को केवल प्रचार न बनाकर लॉन्ग टर्म आजीविका, आवास और कौशल प्रदान करना आवश्यक है।

घुलते मिश्रित समूहों के कारण परिचालन रणनीति बदलें: पारंपरिक बड़े पैमाने के बल ऑपरेशन के साथ साथ सूक्ष्म खुफिया, सामुदायिक पुलिसिंग, और कानूनी प्रोसेस को जोड़ना होगा ताकि नागरिकों को नुकसान न पहुँचे।

वैचारिक पुनर्निर्माण: आत्मसमर्पित लोगों के लिए मनो सामाजिक समर्थन, रिहैबिलिटेशन कौशल और स्थानीय नेतृत्व के जरिए वैचारिक संश्लेषण पर काम करें।

सामुदायिक निगरानी और भरोसा निर्माण: सुरक्षा एजेन्सियों और स्थानीय समुदायों के बीच भरोसा बढ़ाएं; स्थानीय सूचनाएँ और साझेदारियाँ उस खतरनाक परिदृश्य को कम कर सकती हैं जहाँ दुश्मन नागरिक आभास में छिपा हो।

न्याय प्रणाली को और सुलभ बनाएँ: ताकि जनता को तेज़ और भरोसेमंद न्याय मिले और गैर संवैधानिक न्याय का आकर्षण घटे।

युवा केंद्रित इंटरवेंशन: शिक्षा, स्वरोज़गार और नेतृत्व कार्यक्रमों के जरिये युवाओं को वैकल्पिक मार्ग दें।

तकनीकी और वैचारिक मॉनिटरिंग: परन्तु संवैधानिक सीमाओं के भीतर; सोशल मीडिया पर चलने वाले वैचारिक प्रचार का मुकाबला स्थानीय संवाद और साक्षरता से करना होगा।

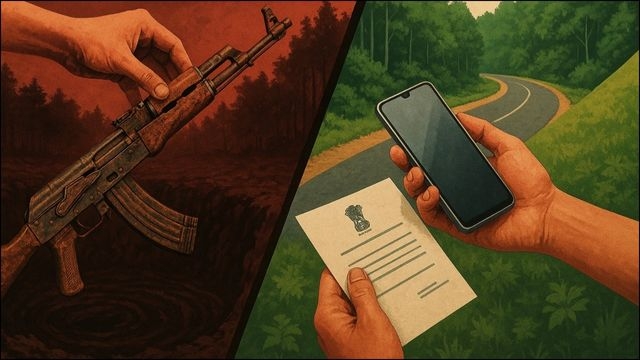

नक्सलवाद अब सिर्फ बंदूक की लड़ाई नहीं रही; यह विचार, पहचान और रणनीति का एक सम्मिलित संघर्ष बन चुका है। हालिया आत्मसमर्पण घटनाएँ मात्रात्मक परिवर्तन दिखाती हैं, पर उनका गुणात्मक अर्थ और लंबी मेयाद प्रभाव तभी सुरक्षित रहेंगे जब सरकार और समाज दोनों सुदृढ़ पुनर्वास, संवैधानिक न्याय, और नई परिचालन रणनीतियों को एक साथ अपनाएँ।

खास चेतावनी यह भी है कि क्योंकि कुछ तत्व अब समाज में अधिक घुल मिलकर काम करते दिख रहे हैं, पारंपरिक ‘सिर्फ़ आतंकियों को ढूँढकर खत्म कर देने’ का मॉडल अब उतना प्रभावी नहीं रहेगा और इसीलिए बहुत सोच समझ कर, जनता के साथ सहयोग में, कानूनी एवं नीतिगत उपायों के जरिये ही आगे बढ़ना होगा।

समाज की स्थिरता और युवाओं की दिशा इस पर निर्भर करेगी कि इस संक्रमण को किस प्रकार रणनीतिक, वैचारिक और मानवीय ढंग से सँभाला जाता है, ताकि आज की शांति कल के संकट में न बदल जाए।

लेख

गौरव शर्मा

बालाघाट, मध्य प्रदेश