संघ की अजस्र यात्रा के सौ वर्ष

वर्ष 1925 की विजयादशमी पर बोया गया संघ-बीज आज विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। यह केवल संगठन नहीं, बल्कि भारतीय आत्मा के पुनरुत्थान की प्रक्रिया है। आइये संघ के शताब्दी वर्ष में संघ और उसकी अथक यात्रा पर हम चर्चा करें कि वह कौन-सी बात है, जो संघ को विश्व के अन्य सभी समकालीन संगठनों से विशेष और निरामय बनाती है?

Total Views |

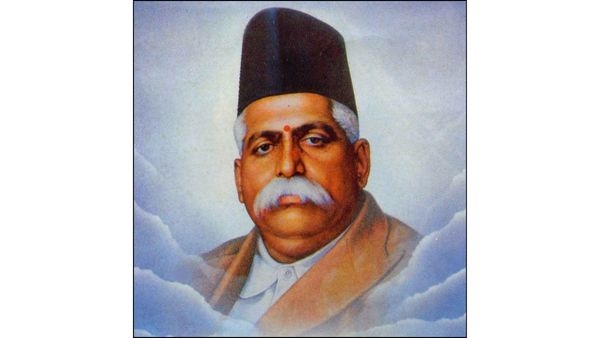

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आधुनिक भारत के जीवन में उस दीर्घकालीन छटपटाहट का साकार रूप है, जो राष्ट्र की आत्मा को जगाने की चिरकालिक आकांक्षा के रूप में प्रकट होती रही है। यह वही चेतना है, जो भक्ति-आन्दोलन से लेकर माधव-सायण की तपस्या, छत्रपति की स्फूर्ति, दयानन्द की वाणी, रामकृष्ण परमहंस की भक्ति-धारा, विवेकानन्द की विश्वविजय, लोकमान्य तिलक की राजनीतिक चेतना, श्रीअरविन्द के मौलिक राष्ट्रचिन्तन, गान्धी के सत्याग्रह और सावरकर के ओज तक विविध रूपों में समय-समय पर प्रकटित होती रही है। संवत् 1982 (ईस्वी सन् 1925) में यही चेतना विजयादशमी की पावन तिथि में पुनः प्रकट हुई, जब डॉ. केशवराव बलिराम हेडगेवार ने संघ का बीजवपन किया था। आज वह बीज एक शतायुष्मान् वटवृक्ष बन विश्व के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन के रूप में खड़ा है, जिसकी छाया में विकसित हुए सेवा, संस्कार, संगठन के अनेक आयामों के रूप में मानों राष्ट्रजीवन का नवोन्मेष ही स्वयं को अभिव्यक्त कर रहा है।

वैचारिक आधार और कार्यपद्धति का स्वरूप

आज 100 वर्षों की संघयात्रा सर्वत्र चर्चा के केन्द्र में है। एक ओर सामान्य जनमानस की आशाएँ संघ पर टिकी दिखाई पड़ रहीं है, तो दूसरी ओर समाज का प्रबुद्ध वर्ग देशोत्थान के लिए संघ से बड़ी अपेक्षाएँ रखता दिख रहा है। ऐसे में, यदि कोई यह स्वाभाविक-सा प्रश्न पूछे कि आज केवल संघ से ही यह आशा-अपेक्षा क्यों रह गई है? तो इसका प्रधान कारण यही बताया जा सकता है कि संघ की स्थापना न किसी क्षणिक राजनीतिक अभिलाषा से प्रेरित थी, और न ही उसके मूल में सत्ता-लोलुपता रही। संघ का जन्म तो भारतीय आत्मा की उस गहरी वेदना से हुआ है, जो सहस्राब्दियों की पराधीनता, विघटन और हीनभावना से उत्पन्न हुई थी। डॉ. हेडगेवार ने जब इसका अनुभव किया कि भारत की दुर्बलता का मूल कारण बाहरी आक्रमण मात्र नहीं अपितु आंतरिक-कलह और आत्मविस्मृति भी हैं; तब उन्होंने एक ऐसे संगठन का स्वप्न देखा, जो व्यक्ति-निर्माण द्वारा समाज को संगठित करे और समाज की यह संगठित शक्ति राष्ट्र के उत्थान का आधार बने। फलतः संघ ने अपने आरम्भ से ही व्यक्ति के भीतर निहित देवत्व को जगाने के कार्य को राष्ट्रनिर्माण का आधार माना और समाज को संगठित करने के लिए सच्चरित्र, अनुशासन और समरसता को केन्द्रीय मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित किया।

संघ की दृष्टि में राष्ट्र का अर्थ विधिक उपबन्धों का कोई कुल या भौगोलिक प्रदेशों व उसके रहवासियों का कोई समुच्चय नहीं है, बल्कि एक सर्वव्यापी चेतना है। इसी कारण संघ किसी जाति, भाषा, पंथ या वर्ग की संकीर्ण परिधि में स्वयं को सीमित नहीं करता। उसकी साधना का केन्द्र “भारत माता” का सर्वाङ्ग रूप है। इसी दार्शनिक आधार ने संघ को पश्चिमी राजनीतिक प्रतिमानों से भिन्न मार्ग पर रखा। संघ शक्ति-राजनीति की प्रतिस्पर्धा का नहीं बल्कि आत्मबल और परस्पर समन्वय का पक्षधर है। उसकी प्राथमिकता सत्ता नहीं, समाज है; नीतियों से पहले नागरिक का निर्माण है; कार्यक्रमों से पहले संस्कार है। इसीलिए संघ में शिल्प से अधिक भाव का आदर है। अधिकार से अधिक कर्त्तव्य का आग्रह है।

शाखा केवल व्यायाम या खेल का मैदान नहीं है। यह संस्कार और संवाद का प्रांगण है, जहाँ से स्वयंसेवक जीवनभर के लिए सेवा, समर्पण, और संगठन के संस्कार तथा इसके लिए आवश्यक आत्मबल लेकर निकलते हैं। यही संघ की कार्यपद्धति का मूल है।

इन भावों को व्यवहार के धरातल पर साकार करने वाली एक विशेष कार्यपद्धति भी संघ ने विकसित की। शाखा उस कार्यपद्धति के मूल में है। प्रचलित धारणा के उलट संघ की शाखा केवल व्यायाम और खेल का ही नहीं, बल्कि संस्कार और संवाद का प्रांगण है। प्रार्थना, गीत, अनुशासन और सामूहिकता के माध्यम से संघ व्यक्ति को केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक और नैतिक रूप से भी सशक्त बनाता है। यही कारण है कि संघ का स्वयंसेवक राजनीति या समाज जीवन के किसी भी क्षेत्र में जाए, वह सनातन भारतीय जीवन-मूल्यों का प्रतिनिधि बन जाता है।

इसके अलावा प्रसिद्धि से विमुख रहना संघ की कार्यपद्धति का एक महत्त्वपूर्ण अंग रहा है। संघ का आग्रह आत्मप्रचार का नहीं, प्रत्युत मौन साधना का है। इसीलिए उसका स्वयंसेवक अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा नहीं पीटता। वह मानता है कि राष्ट्र-सेवा स्वयं में पुरस्कार है, उसका विज्ञापन करने से संस्कारों का क्षय होता है। यह मितभाषिता बाहरी पर्यवेक्षकों को कभी-कभी “गोपनीयता” प्रतीत होती है, जबकि वास्तविकता यह है कि संघ का सभ्याचार आत्मप्रचार के विरुद्ध है। पिछले 100 वर्षों में बार-बार, चाहे युद्धकाल हो या प्राकृतिक विभीषिकाओं का समय हो या फिर विपत्ति की कोई और दुःखद घटना; हर बार स्वयंसेवकों ने सेवाव्रत का पालन तो किया किन्तु उसका बखान कभी नहीं किया। इसलिए स्वयंसेवकों का योगदान सदा छिपा ही रहा। संघ ने स्वयं उसका वर्णन नहीं किया, अपितु अन्य लोग बोले। यही “निष्काम कर्म” संघ की कार्यप्रणाली का मूल है।

परीक्षा की वे कठिन घड़ियाँ

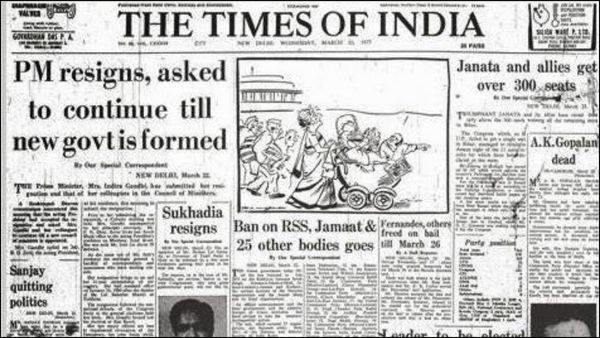

पर संघ की यह यात्रा कभी सरल नहीं रही। स्थापना के बाद से तीन बार उस पर प्रतिबंध लगाए गए। पहली बार 1948 में, फिर 1975 में आपात्काल के समय, और तीसरी बार 1992 में अयोध्या में बाबरीध्वंस के बाद। संघ पर आरोप लगाए नहीं गए, बल्कि बरसाए गए। देश भर में उसके विरुद्ध संदेह का वातावरण रचा गया। किन्तु पिछले 100वर्ष इस बात के साक्षी हैं कि संघ ने इन परिस्थितियों को कभी स्वयं पर हावी नहीं होने दिया। उसने न कभी हिंसा से उत्तर दिया, न कभी किसी तरह का प्रतिशोध या द्वेष पाला। हर बार उसने धैर्य, अनुशासन और इन सबसे ऊपर धर्म के मार्ग को चुना। इसीलिए इन प्रतिबन्धों ने संघ को तोड़ा नहीं, बल्कि और भी दृ़ढ़ किया। जैसे सोना अग्नि में तपकर निखरता है, वैसे ही संघ दमन और दुष्प्रचार की आग में तपकर और सुदृढ़ हुआ है। इन परीक्षाओं ने उसके स्वयंसेवकों के भीतर तप, त्याग और अनुशासन की जड़ों को और अधिक गहरा किया है। यही कारण है कि आज संघ का नाम सुनते ही मानस में सेवा, समर्पण, और अनुशासन की छवि उभरती है। संघ की इस तपस्या में अनेक पीढ़ियों के स्वयंसेवकों का बलिदान निहित है। अपने जीवन को राष्ट्र-कार्य में खपा देने वाले इन तपस्वियों का नाम इतिहास में भले कहीं अंकित न मिले, पर संघ आज जिस अवस्था में है, वह स्वयं इन मौन साधकों की साधना का ही स्मारक है।

तीन-तीन बार लगे प्रतिबंधों ने संघ को तोड़ा नहीं, बल्कि तपाकर और मजबूत बनाया है। धैर्य व अनुशासन के साथ संघ ने कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की और यह दिखाया कि जब सेवाभाव और राष्ट्रभक्ति की जड़ें गहरी हों, तो दमनकारी के सभी प्रयास विफल सिद्ध होते हैं।

गत 100वर्षों में केवल प्रतिबन्ध ही नहीं, बल्कि कटु आलोचनाएँ भी संघ की झोली में आईं है। और यह स्वाभाविक भी है। किसी भी प्रभावशील संगठन को विचारगत प्रतिवादों का सामना करना ही पड़ता है। एक समय ऐसा भी था, जब संघ पर विदेशी प्रतिमानों से असंगत तुलनाएँ थोपने का प्रयास हुआ। उसे 'फासीवादी' आदि कई उपमाएँ दी गई। पर जिसने शाखा का अनुशासन, सेवाकार्यों की समावेशी प्रकृति, शिक्षा-स्वावलम्बन-ग्रामोत्थान के लिए असंख्य कार्यकर्ताओं का मौन परिश्रम और संकटकाल में बिना भेदभाव के की गई सहायता को देखा है, वह जानता है कि संघ का दण्ड कोई दमन का प्रतीक नहीं है, वह अनुशासन और आत्मसंयम का प्रतीक है। उसका पथ संचलन किसी तरह का परेड-प्रदर्शन नहीं, बल्कि राष्ट्रकार्य के लिए आवश्यक साहचर्य का प्रतीक है। वह जानता है कि संघ के बढ़ते प्रभाव के साथ उस पर लगते ये मिथ्यारोप फल से लदे पेड़ पर पड़ने वाले पत्थरों के समान ही है।

मौन साधना संघ की कार्यप्रणाली का मूल है। स्वयंसेवक मानता है कि भारत माता की सेवा करने का अवसर मिलना ही उसका पुरस्कार है। आत्मस्तुति और परनिन्दा से बचना ही उसका व्रत है।

समाज-जीवन में विस्तार और बढ़ता प्रभाव

पर जैसे पेड़ पत्थर का उत्तर देने की बजाय परोपकार के लिए स्वयं की शाखा-विस्तार में लगा रहता है, वैसे ही संघ ने भी सभी आलोचनाओं, थोपी गई उपमाओं और आरोपों से स्वयं को अलिप्त रखते हुए अपना विस्तार किया है। कठिन समय से निकलकर संघ ने अपने विस्तार को गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों रूपों में आगे बढ़ाया। शिक्षा के क्षेत्र में एक ओर विद्या भारती के विद्यालयों ने जहाँ राष्ट्रीय-चरित्र और संस्कारों के संवर्द्धन का बीड़ा उठाया, वहीं विद्यार्थी परिषद् ने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में युवाओं की भूमिका सुनिश्चित करने के दायित्व का निर्वहन किया है।

इसके अलावा सेवा भारती, वनवासी कल्याण आश्रम, स्वदेशी जागरण मंच, कुष्ठ निवारक संघ आदि अनेक संगठनों के माध्यम से न केवल सेवा, बल्कि अर्थचिन्तन, पर्यावरण चिन्तन, सामाजिक समरसता आदि सभी क्षेत्रों में संघ प्रयासरत है। समय के साथ अनुसंधान, नीति-विमर्श और जनमत-निर्माण की आवश्यकताओं को देखते हुए चिन्तन-मंचों का भी विकास हुआ है। समाज में प्रचलित विमर्शों में सकारात्मक परिवर्तन लाने में भी संघ सफल रहा है। आज राष्ट्रीय गौरव, स्वदेशी, सेवा, स्वावलम्बन और संस्कृति के प्रति सम्मान के जो भाव दिख रहे हैं, उनमें संघ की अनवरत मौन साधना की भी महती भूमिका है। इसी तरह 'आत्मविस्मृत' भारत में 'स्वबोध' की जिज्ञासा जगाने में भी संघ ने उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है।

राजनीति के क्षेत्र में संघ की प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है, तथापि राजनीतिक संस्कृति के रूपान्तरण में उसका परोक्ष प्रभाव स्वीकार्य है। संघ ने देश नेतृत्व को यह स्मरण कराया कि राज्य का बल केवल सत्ता से या केवल विधि से नहीं आता, बल्कि समाज से आता है; और समाज का बल संस्कार से आता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो बीते एक-डेढ़ दशकों में शासन-व्यवस्था के अनेक उपक्रमों के पीछे समाज-आधारित शक्ति की उस भूमि का योगदान है, जो दीर्घकाल से संघ और उसके प्रेरित संगठनों ने तैयार की। तथापि संघ स्वयं को दलगत राजनीति से सदैव ऊपर रखता है।

यही नहीं, आज वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी संघ का प्रभाव उल्लेखनीय है। प्रवासी भारतीयों के बीच हिंदू स्वयंसेवक संघ का कार्य केवल सांस्कृतिक अनुष्ठानों के आयोजन तक सीमित नहीं रहा। वह भारतीय मूल्यों, परिवार-संस्कार, सेवा-भाव और सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ नई पीढ़ी को जोड़ने का माध्यम बना है। और इस प्रकार संघ का कार्य भारत की भौगोलिक सीमा से आगे जाकर आज भारतीयता की वैश्विक चेतना का संवाहक बन गया है।

शताब्दी समारोह नहीं, संकल्प की घड़ी

इस विजयादशमी को संघ ने शताब्दीपूर्ति कर ली। किन्तु अन्य संगठनों की तरह संघ ने शताब्दी समारोह नहीं मनाया। क्यों? इसका उत्तर अबतक के विश्लेषण से पाठक समझ ही गए होंगे। संघ यह जानता है कि यह उत्सव की नहीं संकल्प की घड़ी है। शाखा में स्वयंसेवक एक गीत गाते हैं - "लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा?" अतएव आज जब भारत अपने अमृतकाल में है, तब संघ ने अपने शताब्दी वर्ष को संकल्प का एक शुभ अवसर जाना है। अतः समाज के आत्मबल को जगाकर उसे स्वावलम्बन और समरसता की दिशा में अग्रसर रखने के लिए समाज में आवश्यक पंच परिवर्तनों के लिए संघ संकल्पित हुआ है। संघ जानता है कि समाज का आचरण यदि दृढ़ बना रहा तो परम वैभव की ओर राष्ट्र की गति अवरुद्ध नहीं होगी। वस्तुतः संगठित राष्ट्र, समरस समाज और सेवाभावी जीवन की त्रिवेणी ही भारत को मानवता के कल्याण का केन्द्र बना सकती है। और इसी के लिए दृढ़संकल्पित होने का अवसर है - राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह शताब्दी वर्ष।