बस्तरवासियों का सवाल, क्या सुदर्शन रेड्डी का फैसला बना नक्सलियों की ढाल?

बस्तर के नक्सल पीड़ित क्यों कह रहे हैं कि रेड्डी के फैसले से बढ़ा नक्सलवाद, जानें पूरे मामले का सच।

Total Views |

देश में बस्तर के नक्सल पीड़ितों की चर्चा एक बार फिर हो रही है, जिन्होंने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी की उम्मीदवारी को लेकर देशभर के सांसदों को पत्र लिखकर यह मांग भी की है कि उनका समर्थन ना किया जाए। पीड़ित बस्तरवासियों का कहना है कि यदि सलवा जुडूम 2011 में प्रतिबंधित नहीं होता, तो शायद आज बस्तर से नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो चुका होता।दरअसल सलवा जुडूम से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए बी सुदर्शन रेड्डी ने जज रहते यह फैसला दिया था कि उस पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए, और इस एक फैसले के बाद बस्तर में माओवादी आतंक ने पूरे अंचल को रक्तरंजित कर दिया था। इस एक फैसले ने ना सिर्फ बस्तर में रहने वाले आम नागरिकों के जीवन को नर्क बनाया, बल्कि इसने बस्तर में लोकतंत्र को भी कमजोर किया।

सलवा जुडूम के बाद नक्सल आतंक का वास्तविक चेहरा आज 2025 में भी दिखाई दे रहा है। बीते स्वतंत्रता दिवस के ठीक दो दिन बाद, छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में एक सत्रह बरस का लड़का मार दिया गया, क्योंकि उसने तिरंगा फहराया था। नाम मनेश नुरूटी। सात साल हॉस्टल में पढ़कर इस मार्च घर लौटा तो पाया कि गांव की छोटी-छोटी बच्चियां स्कूल नहीं जातीं; नक्सलियों ने स्कूल दो बार तोड़ दिया था। उसने कच्चे घर में क्लास लगानी शुरू की और 15 अगस्त को, अपने ही तरीके से, तिरंगा फहरा दिया, यही उसका अपराध बन गया।

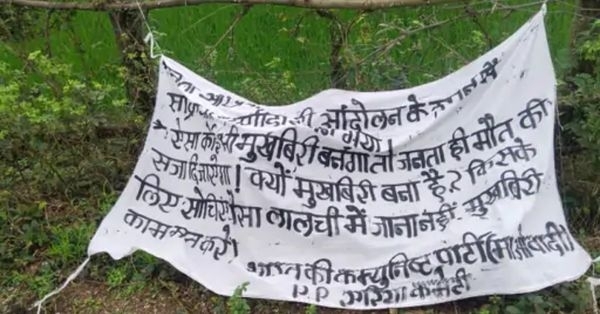

17 अगस्त को माओवादी आए, उसे बीच गांव से घसीट ले गए, बर्बर पिटाई की और, चश्मदीदों के मुताबिक, ले जाते-ले जाते ही उसकी सांस टूट गई। बाद में गांव के पास एक बैनर टांगकर “मुखबिरी” का पुराना, बेतुका आरोप चिपका दिया गया। यही नक्सलवाद की विचारधारा है, जहां तिरंगे और लोकतंत्र, दोनों से निजी दुश्मनी पाली जाती है, और जहां एक बच्चे की रोशनी सामूहिक भय के अंधेरे में बुझा दी जाती है। यही सलवा जुडूम पर प्रतिबंध लगने के बाद की कहानी है, बस्तर के हर गांव की, बस्तर के हर परिवार की।

यह उस वैचारिक खोखलेपन का आईना है जो सलवा जुडूम के पहले और उसके बाद भी “जनयुद्ध” के नाम पर आदिवासियों की पीठ पर बंदूक रखकर चलाया जाता है। यह वैचारिकी लोकतंत्र से क्यों टकराती है, इसे समझना जरूरी है। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी विचार है असहमति का अधिकार, शांतिपूर्ण बहुमत की शक्ति, नागरिकों की समान गरिमा और प्रतीकों, संविधान, संसद, तिरंगा, के प्रति साझा निष्ठा।

इसके बरक्स माओवादी विचार का घोषित कार्यक्रम है सशस्त्र क्रांति, “जनसत्ता” की अपनी परिभाषा, निर्वाचित संस्थाओं का बहिष्कार और राज्य की वैधता को नकारना। ऐसे में तिरंगा केवल कपड़ा नहीं रह जाता; वह उस संविधान-राज्य की निशानी बन जाता है जिसे वे मिटा देना चाहते हैं।

इसलिए 26 जनवरी और 15 अगस्त को “बहिष्कार” की अपीलें निकलती हैं, सड़कें काटी जाती हैं, स्कूल उड़ा दिए जाते हैं, और जो भी सार्वजनिक रूप से भारतीयता का उत्सव मनाए, वह निशाना बनता है। लेकिन जब सलवा जुडूम को प्रतिबंधित करने का फैसला हुआ, तब यह नहीं सोचा गया कि बस्तर में तिरंगे का विरोध करने वालों को ही बल दिया जा रहा है।

उस फैसले का असर आज भी देखा जा रहा है। 17 वर्षीय मनेश ने लोकतंत्र की जीवंतता को दिखाने के लिए ही नक्सली स्मारक पर तिरंगा लगाया था। लेकिन इस प्रतीक का निहितार्थ माओवादी थ्योरी के लिए असहनीय है, सलवा जुडूम पर लगे प्रतिबंध के बाद यह नक्सली स्मारक माओवादियों की “स्थानीय सत्ता” का प्रतीक था, जिस पर गांववालों की नजरें झुकी रहें। तिरंगा फहराकर एक किशोर ने उस भय की दीवार में दरार डाल दी थी। माओवादी विचार जितनी बंदूक की नली पर चलती है, उतनी ही वह मनोवैज्ञानिक वर्चस्व पर टिकती है। गांवों को यह यकीन दिला देना कि “राज” हमारा है, कानून हमारा है, सजा हमारी है। इस वर्चस्व को चुनौती देना, चाहे वह एक झंडा ही क्यों न हो, उनके लिए वैचारिक पराजय है। इसलिए हत्या की भाषा चुनी जाती है, एक को मारो, सौ को चुप कराओ। यही आज भी हुआ और यही सलवा जुडूम पर प्रतिबंध लगने के बाद भी हुआ था।

सात साल हॉस्टल में पढ़ने वाला बच्चा, जो मार्च में घर लौटता है और अगस्त में “मुखबिर” घोषित कर दिया जाता है, यह आरोप अपनी मूर्खता में भीषण है, फिर भी असरदार इसलिए है कि माओवाद का अदृश्य न्यायालय किसी साक्ष्य का मोहताज नहीं होता। जो चुनौती देगा, वह मुखबिर ठहराया जाएगा; जो सपने दिखाएगा, वह “राज्य का एजेंट” कहा जाएगा; जो तिरंगा उठाएगा, उसकी पहचान मिटा दी जाएगी, जैसे सलवा जुडूम को भी किया गया । यह सिर्फ किसी एक संगठन की करतूत नहीं, यह उस मानसिकता की अभिव्यक्ति है जो नागरिक को अधिकार-युक्त व्यक्ति नहीं, “काडर” या “दुश्मन” की श्रेणी में बांट देती है।

लोकतंत्र को नक्सलवाद से सबसे बड़ा खतरा इसी अमानवीय वर्गीकरण से है। लोकतंत्र गांव के आख़िरी आदमी को भी सुनाई देने वाले, खुली, धीमी और कष्टकर बातचीत का नाम है। यह कहता है कि मतभेद वोट से हल होंगे, हिंसा से नहीं। वह कहता है कि स्कूल, सड़क, अस्पताल, भले धीरे बनें, मगर बनेंगे और सबके लिए बनेंगे।

वहीं नक्सलवाद कहता है कि स्कूल “राज्य की साजिश” हैं, सड़कें “दुश्मन की आपूर्ति लाइन” हैं, अस्पताल “खुफिया चौकियां” हैं। इसीलिए स्कूल जलते हैं, सड़कें उड़ती हैं, एम्बुलेंस रुकवाई जाती हैं। लोकतंत्र, तिरंगे और संस्थाओं से वैचारिक वैमनस्य का यही ठोस, जमीनी रूप है।

वहीं शिक्षा किसी भी निरंकुश विचारधारा की सबसे बड़ी शत्रु है, क्योंकि पढ़ना-लिखना सवाल पैदा करता है, तर्क पैदा करता है, और भय के कारोबार पर चोट करता है। जब एक किशोर अपने कच्चे घर में क्लास लगाता है, वह अनजाने ही राज्य की ओर से नहीं, समाज की आत्मा की ओर से घोषणा करता है कि हम डर से नहीं चलेंगे, हम किताब से चलेंगे। यही घोषणा उन लोगों को असह्य है जो किताब को “आइडियोलॉजिकल युद्ध” का औजार समझते हैं, न कि मानव मुक्ति का साधन। वे बच्चों के लिए नहीं, अपनी सेना के लिए भर्ती चाहते हैं। शिक्षा उनके “काडर लॉजिस्टिक्स” को नुकसान पहुंचाती है।

इस हत्या के बाद गांव-भर में जो खामोशी पसरी होगी, उसका अनुमान लगाइए। माताएं अपनी बेटियों को कक्षा भेजते समय अब दोगुनी घबराएंगी। किशोर लड़के चमचमाते तिरंगे का सपना देखने से पहले कई बार सोचेंगे। पंचायत के लोग किसी उत्सव का आयोजन करने से पहले “इजाजत” लेने निकलेंगे।

ठीक यही स्थिति बनी थी जब सलवा जुडूम पर प्रतिबंध लगा और माओवादियों को खुली छूट मिल गई थी। वास्तव में यही है आतंक का सामाजिक फल, बंदूक एक को मारती है, और डर सौ को मारता है। यह डर बस्तर में तब और अधिक गहरा हो गया, जब उनके आत्म रक्षा की ढाल, उनकी शांति की पहल "सलवा जुडूम" को बंद कर दिया गया।

प्रश्न यह भी है कि क्या यह हिंसा “जनता बनाम राज्य” का संघर्ष है? अगर ऐसा होता तो जनता अपने ही बच्चों के स्कूल क्यों जलाती? अपने ही गांव की सड़कें क्यों उड़ाती? अपने ही चिकित्सालय को क्यों बंद करवाती? सच यह है कि नक्सल हिंसा जनता के नाम पर जनता के खिलाफ़ है। वह गांव के भीतर भय की सरकार चलाती है, टैक्स भी वही वसूलते हैं, कोर्ट भी वही लगाते हैं, सजा भी वही देते हैं। चुनाव बहिष्कार की अपीलें इसलिए नहीं होती कि चुनाव “निरर्थक” है, बल्कि इसलिए कि चुनाव उस “भय-राज” की वैधता छीन लेते हैं। सलवा जुडूम कभी इसी स्वतंत्रता का संकेत था, सार्वजनिक स्थान पर, सबके सामने, बिना डर के, अपनी पहचान को बनाये रखने और बस्तर को आतंक से मुक्त करने का आंदोलन था, इसलिए वह नक्सलियों का दुश्मन था।

सलवा जुडूम की सुनवाई के समय अगर सवाल सिर्फ राज्य पर ही उठें, और जंगल में चल रही गैर-राजकीय हिंसा को “क्रांति और आंदोलन” कहकर बचा लिया जाए, तो यह एकतरफा नैतिकता बन जाती है। बस्तर के बच्चे कभी किसी विश्वविद्यालय के सेमिनार में अपनी कहानी सुनाने नहीं पहुंचते; उनकी आवाज़ गांव के श्मशान के सन्नाटे में दब जाती है।

इसीलिए आज पीड़ित बस्तरवासियों द्वारा लिखा जा रहा पत्र हजारों बस्तरवासियों की हत्याओं के इस सन्नाटे को तोड़ता है, और यह कहता है कि नैतिकता का तराजू दोनों पलड़ों में वजन चाहता है।

अब प्रश्न है कि क्या किया जाए? पहली बात, प्रतीकों की सुरक्षा केवल पुलिस की नहीं, समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है और इसी जिम्मेदारी के तहत सलवा जुडूम सामने आया था। स्पष्ट तौर पर हमें आत्मरक्षा को “उकसावा” मानना बंद करना होगा। यह संविधान का अधिकार है और इस अधिकार की रक्षा में राज्य को दृढ़ और समुदाय को निडर होना पड़ेगा।

सलवा जुडूम पर प्रतिबंध लगाकर बी सुदर्शन रेड्डी ने बस्तर में जो स्थिति पैदा की थी, वो हमारे सार्वजनिक विवेक में दर्ज रहना चाहिए। उसे “सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला” के रूप में स्वीकार कर चुप नहीं बैठना चाहिए।