दंड नीति (भाग - 2) : रणनीति का पुनर्गठन - बंदूक से विकास तक

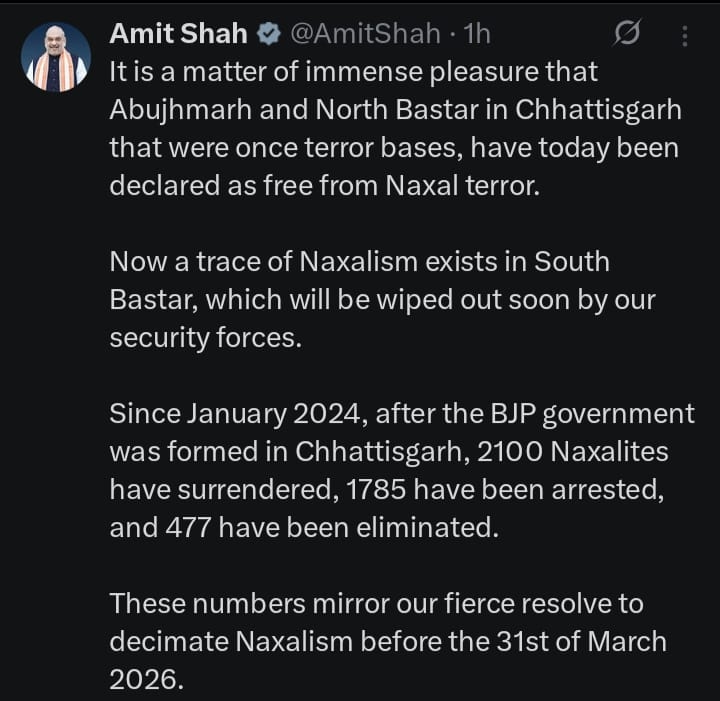

उत्तर बस्तर और अबूझमाड़, जो कभी नक्सलवाद का गढ़ माने जाते थे, अब पूरी तरह नक्सलमुक्त हो चुके हैं, जो देश के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में यह महत्वपूर्ण सफलता मार्च 2026 की तय समय-सीमा से पहले हासिल हुई है।

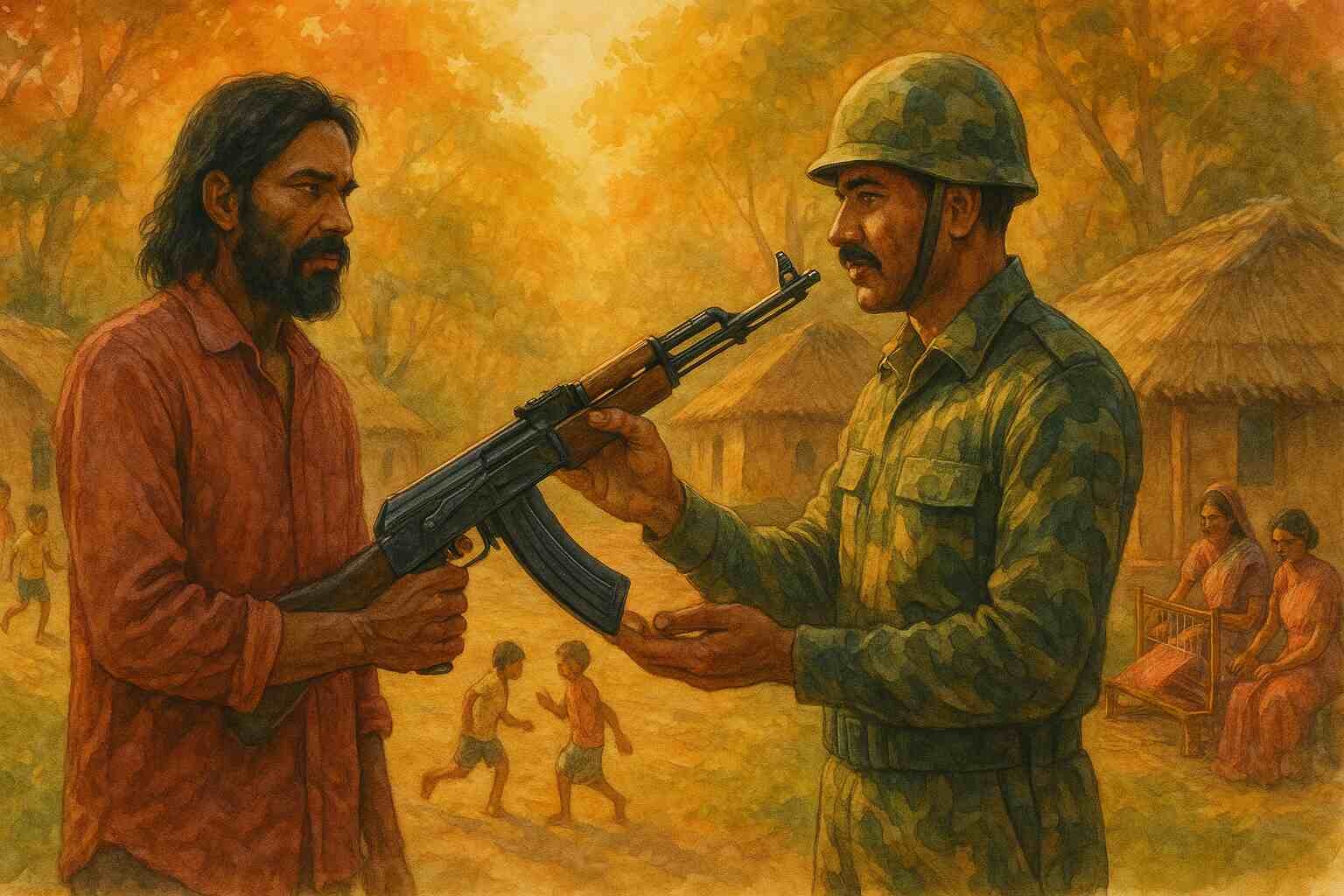

छत्तीसगढ़ के इन क्षेत्रों, जो कभी नक्सली आतंक का पर्याय थे, से नक्सलवाद का खात्मा हो चुका है। इसके साथ ही, दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के 206 नक्सलियों, जिसमें उनका प्रमुख प्रवक्ता रूपेश भी शामिल है, ने कांकेर और माड़ डिवीजन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के समक्ष हथियार डालने का फैसला किया है, जो लंबे समय से सुरक्षा बलों के निशाने पर था।

नक्सलवाद से निपटने की कहानी केवल गोली और ऑपरेशन की नहीं है, यह भारत की प्रशासनिक दूरदृष्टि और विकास की राजनीतिक इच्छाशक्ति की भी कहानी है। एक समय था जब जंगलों में बंदूकें बोलती थीं और सड़कों तक राज्य की पहुँच नहीं थी। आज उन्हीं रास्तों पर बच्चे साइकिल से स्कूल जा रहे हैं, मोबाइल नेटवर्क पहुंचा है और सुरक्षा बलों के साथ-साथ विकास की रोशनी भी जंगलों में उतर आई है।

भारत सरकार ने 2014 के बाद नक्सलवाद को कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास की साझा चुनौती के रूप में देखा। इस दृष्टिकोण ने नीति की दिशा बदल दी। अब केवल ‘ऑपरेशन’ नहीं, बल्कि ‘मिशन मोड’ में लड़ाई लड़ी जा रही है, जहाँ लक्ष्य सिर्फ़ माओवादी संगठन को खत्म करना नहीं, बल्कि उसके सामाजिक आधार को भी कमजोर करना है।

इसी सोच से “राष्ट्रीय नीति और कार्ययोजना (National Policy and Action Plan for LWE)” को 2015 में पुनर्गठित किया गया। केंद्र ने स्पष्ट किया कि नक्सल समस्या का समाधान तीन स्तंभों पर टिका है। सुरक्षा, विकास और वैचारिक प्रतिकार।

_202510161252195797_H@@IGHT_675_W@@IDTH_1200.jpg)

जनवरी 2024 में केंद्र सरकार ने “ऑपरेशन” शुरू किया, यह नक्सलवाद के विरुद्ध अब तक की सबसे व्यापक सैन्य रणनीति थी। इसका उद्देश्य केवल माओवादियों को ढूंढकर समाप्त करना नहीं, बल्कि उनके “सुरक्षित अड्डों” को स्थायी रूप से निष्क्रिय करना था।

छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ और कर्रगुट्टा पहाड़ी जैसे दुर्गम इलाकों में जहाँ कभी शासन का नामोनिशान नहीं था, वहाँ 21 दिनों तक चले अभियान में 31 हार्डकोर माओवादी मारे गए और संगठन की ‘यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स’ तबाह कर दी गई।

-(1)_202510161241460556_H@@IGHT_720_W@@IDTH_1280.jpg)

इस ऑपरेशन से माओवादी विवश हुए कि वे पीछे खड़े हों, अपनी संचालन क्षमता घटाएँ और लगातार पलायन करें। लेकिन इस सैन्य तीव्रता के पीछे अपेक्षाकृत नई रणनीति थी: “पहले दबाव, फिर प्रस्ताव”। इस कथन में “दंड नीति” का सार निहित है कि राज्य पहले भय को समाप्त करता है, फिर विश्वास स्थापित करता है।

भारत सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि नक्सल समस्या अब सिर्फ स्थानीय कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा है। इस दृष्टि से, केंद्रीय एजेंसियों, राज्य पुलिस बलों और सीआरपीएफ, कोबरा, DRG, और अन्य विशेष इकाइयों के बीच समन्वय को महत्ता दी गई।

“Security & Intelligence Domination” नामक रणनीतिक स्तंभ ने जंगलों में निगरानी, ड्रोन और क्षेत्रीय सूचना नेटवर्क को महत्व दिया। आदेशों को एकीकरण की अनुमति मिली और डिजिटल एवं ट्रैकिंग संसाधन का इस्तेमाल बढ़ाया गया।

एक पुराने सुरक्षा अधिकारी के अनुसार, अब जंगलों में केवल दबाव नहीं, घेराबंदी से गतिरोध बनाया जा रहा है। नक्सलियों को दिन-प्रतिदिन सीमित रूटों में संकुचित किया जा रहा है और पलायन की गुंजाइश घटाई जा रही है।

सुरक्षा की जीत ने विकास का रास्ता खोला, और यही भारत सरकार की “दंड नीति” की असली रीढ़ है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और महाराष्ट्र के वे इलाके, जो कभी नक्सली नक्शे में “लाल जोन” माने जाते थे, अब प्रशासनिक नक्शे में “विकास जोन” बन रहे हैं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अब तक 11,000 किमी से अधिक सड़कें बनाई जा चुकी हैं, जिनसे सुरक्षा बलों और नागरिकों दोनों को आवागमन का रास्ता मिला। साथ ही, 5,000 से अधिक मोबाइल टावर स्थापित किए गए हैं ताकि संचार का तंत्र नक्सल क्षेत्रों के हर कोने तक पहुँचे।

इन इलाकों में वन धन योजना, लिवलीहुड कॉलेज, और कौशल विकास मिशन जैसे कार्यक्रमों ने युवा पीढ़ी को हथियार की जगह रोजगार की दिशा दी है। अबूझमाड़ के कुछ गाँवों में, जहाँ पहले पुलिस प्रवेश नहीं कर पाती थी, वहाँ अब महिलाएँ महुआ और चिरौंजी से स्वरोज़गार कर रही हैं।

एक स्थानीय अधिकारी का बयान इस परिवर्तन को सटीक शब्दों में समझाता है कि “जंगलों में अब माओवादी ‘जन अदालत’ नहीं लगाते, वहाँ अब पंचायत की बैठकें होती हैं।”

2024 और 2025 भारत सरकार की आत्मसमर्पण नीति के सबसे सफल वर्ष साबित हुए हैं। गृह मंत्रालय के आँकड़े बताते हैं कि 1,850 माओवादी कैडरों ने हथियार छोड़े, जिनमें कई डीवीसीएम और एरिया कमांडर स्तर के नेता थे।

राजू सलाम, जो कभी कांकेर की हिंसक घटनाओं का सूत्रधार था, अब पुनर्वास योजना के तहत खेती कर रहा है। सरकार ने आत्मसमर्पित माओवादियों को 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि, पुनर्वास प्रशिक्षण, और सम्मानजनक जीवन की गारंटी दी है।

इन्हीं प्रयासों ने उस भय की दीवार को तोड़ा, जो दशकों से जंगल और शासन के बीच खड़ी थी। अब आत्मसमर्पण ‘भय’ से नहीं, बल्कि ‘भरोसे’ से प्रेरित हो रहा है।

भूपति और रूपेश जैसे माओवादी अब स्वीकार कर रहे हैं कि “हिंसा से न्याय नहीं आता।” उनके हालिया पत्रों में लिखा है कि अब “सशस्त्र संघर्ष समाप्त कर राजनीतिक आंदोलन में लौटने” का समय है।

यह आत्मस्वीकृति किसी गोली से बड़ी है। यह उस विचारधारा की आत्महत्या है जो जनता के नाम पर जनता को ही निशाना बनाती रही। आज माओवादी संगठनों के पास न नए चेहरे हैं, न नई ऊर्जा, और न ही सामाजिक सहानुभूति। जो कभी ‘लाल गलियारा’ था, वह अब विकास का गलियारा बन चुका है।

बस्तर, जो कभी भारत के भीतर ‘नो-गो जोन’ कहलाता था, आज परिवर्तन की प्रयोगशाला है। यहाँ स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ी है, स्थानीय हाट-बाज़ार फिर से खुले हैं, और महिलाएँ आत्म-सहायता समूह चला रही हैं। सुरक्षा बलों के कैंप अब जनता से दूरी नहीं रखते, बल्कि स्थानीय उत्सवों और मेलों में भाग लेते हैं। यही “नया भरोसा” नक्सलवाद की सबसे बड़ी हार है।

_202510161253351721_H@@IGHT_960_W@@IDTH_1280.jpg)

केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल नक्सल-विरोधी नीति की असली कुंजी रहा है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना जैसे राज्यों में साझा अभियानों और डेटा इंटेलिजेंस की व्यवस्था ने माओवादियों की सीमाएँ तय कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 तक “नक्सल-मुक्त भारत” का लक्ष्य रखा है और आज यह लक्ष्य अधिक यथार्थवादी प्रतीत होता है।

नक्सलवाद के इतिहास में पहली बार राज्य और समाज की लड़ाई एक ही दिशा में है। जहाँ पहले सरकार और जनता के बीच अविश्वास था, अब साझेदारी है। आज जब केवल तीन जिले बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर सबसे अधिक प्रभावित श्रेणी में बचे हैं, तब यह कहना अतिशयोक्ति नहीं कि नक्सलवाद अपने अंत के अंतिम पड़ाव पर है। भारत सरकार की "दंड नीति" अब केवल नीतिगत दस्तावेज़ नहीं, बल्कि एक जीवंत प्रमाण है।