माओवाद की वैचारिक ढाल कौन हैं?

हाल ही में छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर एक लंबे ऑपरेशन के बाद सुरक्षाबलों ने एक निर्णायक कार्यवाही की, जिसमें कई वांछित माओवादी मारे गए। लेकिन इसके तुरंत बाद, देश के कुछ तथाकथित 'मानवाधिकार समूह' सक्रिय हो उठे।

‘Coordination Committee for Peace’ नामक एक संगठन ने प्रेस बयान जारी किया और इस ऑपरेशन को "नरसंहार", "मानवाधिकार का हनन" और "शवों की बेइज्जती" करार देते हुए मांग की कि इसकी अंतरराष्ट्रीय निगरानी में जांच हो। लेकिन सवाल ये है कि ये बयान शांति के नाम पर किसका बचाव कर रहे हैं, स्थानीय बस्तरवासियों का या AK-47 लेकर लोकतंत्र को ललकारने वालों का?

पूरे बयान में कहीं भी यह स्वीकार नहीं किया गया कि जिन लोगों के शवों की दुर्दशा पर भावुकता दिखाई जा रही है, वे कौन थे? क्या वे निर्दोष नागरिक थे या बंदूक उठाए माओवादी? क्या वे वही लोग नहीं थे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को अस्वीकार करते हुए भारत में सशस्त्र क्रांति की वकालत करते हैं? जिनका इतिहास स्कूल उड़ाने, पुल तोड़ने, स्थानीय जनजातियों को जन अदालत में मारने और मतदान करने पर ग्रामीणों की उंगलियाँ काटने से भरा हुआ है? यह आश्चर्यजनक है कि बयान में इन तथ्यों पर एक शब्द भी नहीं है। इसके विपरीत, राज्य की वैध कार्रवाई को बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई है।

यह कथित "शांति समिति" जिन शवों के सम्मान की दुहाई दे रही है, वे वही लोग हैं जो जंगलों में स्कूलों को बारूद से उड़ा देते हैं, मतदान करने पर ग्रामीणों की उंगलियाँ काट देते हैं, और बस्तरवासियों को मुखबिर बताकर गोली मार देते हैं।

ज़रा सोचिए, क्या कोई भी लोकतांत्रिक सरकार अपने सुरक्षाबलों को सिर्फ़ इसलिए कठघरे में खड़ा कर दे क्योंकि उन्हें नक्सलियों के शव ‘5 दिन बाद’ मिले? क्या उन 22-26 माओवादियों की ज्यादा चिंता होनी चाहिए या उन हज़ारों अधिक निर्दोष जनजातियों की, जो पिछले चार दशकों में माओवादी बर्बरता का शिकार हुए हैं?

सवाल उठता है कि क्या ये समूह वाकई मानवाधिकार की रक्षा में लगे हैं या वे चुनिंदा रूप से केवल उन्हीं अधिकारों की बात करते हैं जो उनके वैचारिक एजेंडे से मेल खाते हों? जब नक्सली झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं को मौत के घाट उतारते हैं, जब दंतेवाड़ा में 76 CRPF जवानों की निर्मम हत्या करते हैं, तब ये संगठन मौन क्यों हो जाते हैं? क्या यह मौन खुद एक वैचारिक समर्थन है?

इन तथाकथित शांति की बात करने वाले संगठन के बयानों में तथ्यों से ज़्यादा पूर्व-निर्धारित वैचारिक आग्रह दिखता है। "UN निगरानी", "सीविल वॉर घोषित करना", "शवों की दुर्गति", ये शब्द ऐसे गढ़े गए हैं कि भारत की संप्रभुता और सुरक्षाबलों की वैधता को ही कठघरे में खड़ा कर दिया जाए।

क्या आपने कभी इन वामपंथी बौद्धिकों को माओवादियों द्वारा किए गए जनसंहारों पर प्रेस बयान जारी करते देखा है? झीरम घाटी हमला, रानीबोदली नरसंहार या गांवों में बच्चों के स्कूल को उड़ाने की घटनाओँ पर ये चुप क्यों रहते हैं?

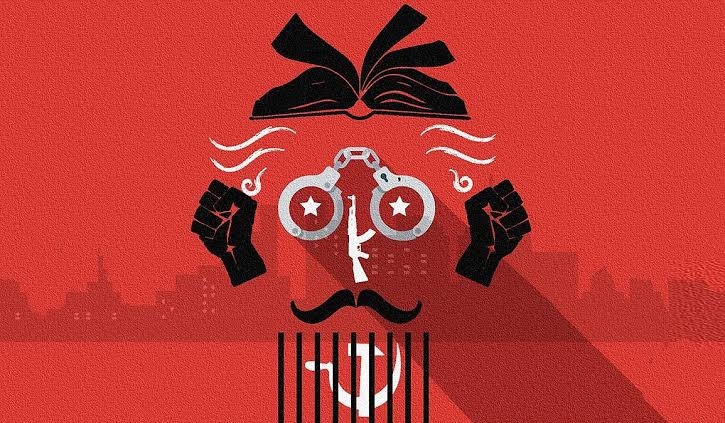

यह एक लंबे समय से चली आ रही रणनीति का हिस्सा है—जहां जंगल में बंदूक चलाने वाले और शहरों में प्रेस विज्ञप्ति लिखने वाले एक ही अभियान का हिस्सा होते हैं। एक बंदूक से राज्य पर हमला करता है, दूसरा लेखनी से उसे 'दमनकारी' और 'फासीवादी' साबित करता है। यह "Urban Naxalism" का असली चेहरा है, जहाँ माओवाद सिर्फ जंगल में नहीं, बल्कि अकादमिक संस्थानों, एनजीओ के नेटवर्क और मीडिया के कुछ हिस्सों में भी सक्रिय है।

इस कथित शांति समिति ने अपने बयान में संयुक्त राष्ट्र की निगरानी, सिविल वॉर घोषित करने, और माओवादी संगठनों से संवाद की मांग की है। यह माँगें सुनने में भले ही लोकतांत्रिक लगें, लेकिन इनका असल उद्देश्य भारत की संप्रभुता को कमजोर करना है। यह उस नैरेटिव को हवा देता है जिसमें भारत सरकार और उसकी संस्थाओं को ‘दमनकारी शक्ति’ के रूप में पेश किया जाता है और माओवादी जैसे हिंसक समूहों को ‘प्रतिरोध की आवाज़’ का रूप दिया जाता है।

बयान में यह भी कहा गया है कि सरकार को माओवादियों से बातचीत शुरू करनी चाहिए। लेकिन यह तथ्य जानबूझकर छिपाया गया है कि माओवादी हर बार संवाद को एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। वे बातचीत के बहाने समय लेते हैं, खुद को फिर से संगठित करते हैं, हथियार इकट्ठा करते हैं और फिर अचानक हमला करते हैं।

भारत में लोकतंत्र आज एक गंभीर मोड़ पर खड़ा है। एक ओर वे लोग हैं जो संविधान, चुनाव और विकास की मुख्यधारा में विश्वास रखते हैं, और दूसरी ओर वे जो बंदूक के बल पर सत्ता परिवर्तन की बात करते हैं। दुर्भाग्य से, दूसरी ओर खड़े लोग सिर्फ जंगलों में नहीं, बल्कि शब्दों, तर्कों और नैतिकता के मुखौटे में शहरों में बैठे हैं। ये वही लोग हैं जो राज्य की हर वैध कार्रवाई को मानवाधिकार का उल्लंघन कहते हैं, लेकिन माओवादियों की हिंसा पर मौन रहते हैं।

आज जरूरत है उन आवाजों की जो यह कह सकें कि जो लोग संविधान को नहीं मानते, उन्हें उसकी छांव में खड़े होने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। शांति की बात उन्हीं से की जानी चाहिए जिनका भरोसा लोकतांत्रिक संवाद में है, न कि उन लोगों से जो संवाद के नाम पर बंदूक की बैरल से जवाब देते हैं।

"Coordination Committee for Peace" जैसे संगठन असल में माओवादियों के लिए एक “Urban Shield” बन गए हैं, जो जंगल में हो रही हिंसा को शहरों में “न्याय” का जामा पहनाते हैं। इनके बयान शांति नहीं, बल्कि कम्युनिस्ट आतंकवाद को वैचारिक ऑक्सीजन देने के लिए होते हैं।

भारत को आज बंदूकधारियों से ही नहीं, उनके लिए नैतिक और बौद्धिक चादर तानने वालों से भी सावधान रहने की ज़रूरत है। लोकतंत्र की रक्षा केवल जंगल में नहीं, शब्दों की दुनिया में भी लड़ी जाएगी और यह लड़ाई उतनी ही जरूरी है जितनी सीमा पर खड़ी चौकियों की।