संविधान की हत्या के पचास वर्ष: अंधेरा छटा, सूरज खिला (भाग - 5)

28 Jun 2025 06:45:11

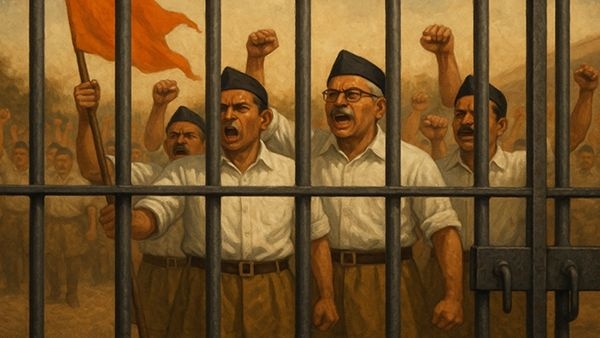

पूरे देश में आपातकाल की जबरदस्त दहशत निर्माण होने के बाद भी कुछ लोग ऐसे थे, जो निर्भयता के साथ, 'टूट सकते हैं, मगर हम झुक नहीं सकते..' की भावना लिए, इस तानाशाही का, संविधान की इस अवमानना का पुरजोर विरोध करने के लिए डटे थे।

इनमें अधिकांश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे। यह सब 'लोक संघर्ष समिति' के अंतर्गत काम कर रहे थे।

संघ की शाखाएं बंद थीं। किंतु किन्हीं दो व्यक्तियों के मिलने पर प्रतिबंध नहीं था, और मिलना-जुलना यही तो संघ का काम था।

इसलिए प्रारंभिक अड़चनों के बाद संघ ने अपना भूमिगत ताना-बाना मजबूत बना लिया। बड़ी संख्या में भूमिगत पत्रक निकल रहे थे।

अधिकांश समय यह साइक्लोस्टाइल होते थे, तो अपवाद स्वरूप प्रिंटेड रहते थे।

रात को छुपकर दीवारों पर लिखना भी चल रहा था। लोगों के अंदर के गुस्से को कुछ रास्ता मिल रहा था।

और ऐसे में निर्णय लिया गया, सत्याग्रह का। 14 नवंबर 1975 से 26 जनवरी 1976 तक सत्याग्रह चलेगा, ऐसी घोषणा हुई।

सत्याग्रह के लिए पुणे की जेल में बंद, संघ के सरसंघचालक बालासाहब देवरस जी की अपील, गुप्त रूप से बाहर लाई गई। उसे प्रिंट करके पूरे देश में बंटवाया गया।

अभी तक पूरे देश की जेलों में सवा लाख से ज्यादा राजनीतिक बंदी रखे गए थे। इनमें 75,000 से 80,000 संघ के स्वयंसेवक थे।इन कैदियों के कारण अनेक कारागृहों पर अतिरिक्त भार आया था।

और फिर सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। इंदिरा - संजय को और उनके गुप्तचर विभाग को, इतनी बड़ी संख्या में लोग सत्याग्रह करने सामने आएंगे, ऐसा लगा ही नहीं था।

'लोक संघर्ष समिति' के बैनर पर यह सत्याग्रह हो रहा था। किसी भीड़भरे चौराहे पर अचानक से 10 - 12 कार्यकर्ता इकट्ठा होते थे।

वे अपनी दमदार आवाज में इंदिरा गांधी की तानाशाही के विरोध में घोषणा देते थे। आपातकाल की भर्त्सना करते थे। कांग्रेस द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के बारे में लोगों को बताते थे।

लोग भी कुतूहलवश इकट्ठा हो जाते थे। पुलिस आने तक यह क्रम चलता रहता था। अनेक युवकों और बुजुर्गों ने इस सत्याग्रह में भाग लिया। महिलाओं की भी भागीदारी रही।

पूरे देश में अत्यंत व्यवस्थित ढंग से यह सत्याग्रह अभियान चला। 1 लाख 30 हजार कार्यकर्ताओं ने इस सत्याग्रह में हिस्सा लिया। इनमें 80,000 से ज्यादा संघ के स्वयंसेवक थे।

लेकिन इस सत्याग्रह अभियान में जज्बा देखने लायक था, तो अकाली दल का। उन्होंने पंजाब में, आपातकाल के हटने तक प्रतिदिन सत्याग्रह किया।

इस सत्याग्रह से सरकारी मशीनरी हिल गई। जेल में जगह कम पड़ गई। सरकारी अधिकारी इससे खीज गए और क्रोधित हो उठे।

उन्होंने सत्याग्रहियों पर और पकड़े जाने वाले भूमिगत कार्यकर्ताओं पर पाशवी जुल्म ढाना प्रारंभ किया।

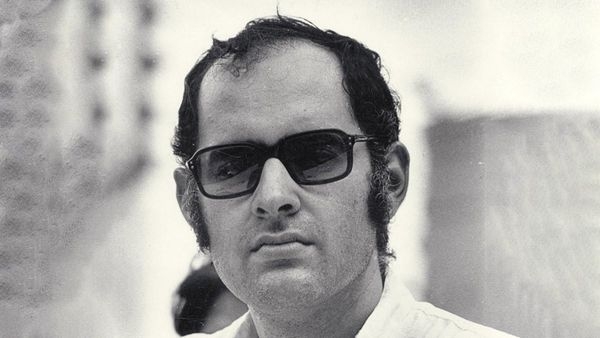

जॉर्ज फर्नांडिस के भाई लॉरेंस फर्नांडिस को पुलिस घर से उठाकर ले गई। उन्हें इतनी पाशविक यातनाएं दी गईं, इतना मारा गया कि अगले कई महीने वे चलने के काबिल ही नहीं रहे।

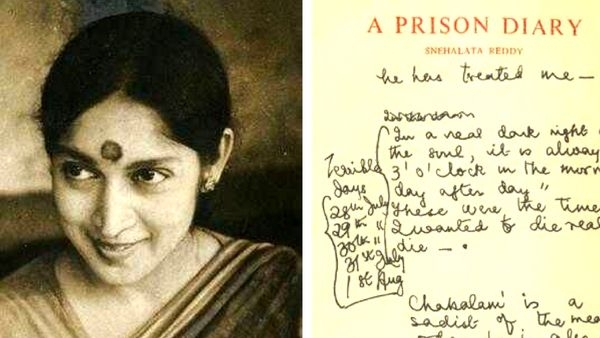

कर्नाटक की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थीं स्नेहलता रेड्डी। वह जॉर्ज फर्नांडिस के संपर्क में थीं और सोशलिस्ट पार्टी की सभा में जाती थीं।

पुलिस ने उसे भी उठा लिया। उस पर इतने अत्याचार किए गए कि वह जीवित न बच सकी..!

पुलिस द्वारा बर्बरता से की गई मारपीट, दवाइयां समय पर न मिलना, जेल में ठीक से इलाज न होना आदि कारणों से अनेक कार्यकर्ता जेल में ही चल बसे।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 98 स्वयंसेवक इस आपातकाल में जेल में हुतात्मा हुए।

संघ के तत्कालीन अखिल भारतीय व्यवस्था प्रमुख पांडुरंगपंत क्षीरसागर जी पुणे के येरवडा जेल में थे। सरसंघचालक बालासाहब देवरस जी भी वहीं थे।

क्षीरसागर जी की तबीयत बिगड़ी। उन्हें इलाज के लिए पैरोल पर छोड़ने का आग्रह सभी ने किया। पर निर्दय प्रशासन ने एक भी नहीं सुनी। उन्हें आदेश ही ऐसे थे। अंतत: पांडुरंगपंत क्षीरसागर जी पुणे के जेल में ही चल बसे..!

वास्तव में इंदिरा - संजय का पशुबल निर्लज्ज हो उठा था।

महाराष्ट्र में, शिवसेना ने आपातकाल का और इंदिरा गांधी का समर्थन किया था। ऐसा ही समर्थन कम्युनिस्टों का CPI का था।

इन दो पार्टियों के इतर, लगभग सभी राजनीतिक दल आपातकाल के विरोध में थे।

आपातकाल में प्रमुख दो ही राज्यों में विपक्ष की सरकारें थीं। तमिलनाडु और गुजरात। इनमें तमिलनाडु की करुणानिधि सरकार को इंदिरा गांधी ने 31 जनवरी 1976 को अचानक बर्खास्त कर दिया।

कारण...? आपातकाल में कारण बताने की आवश्यकता नहीं रहती...

इंदिरा गांधी की आंखों में चुभ रही थी, गुजरात के मुख्यमंत्री बाबूभाई पटेल की सरकार।

इंदिरा गांधी के तूफानी प्रचार के बाद भी, जनता मोर्चा ने जून 1975 में अपनी सरकार डंके की चोट पर चुनकर लाई थी।

इसलिए तमिलनाडु के बाद, 12 मार्च 1976 को, गुजरात की जनता ने चुनी हुई जनता मोर्चा की बाबूभाई पटेल सरकार भी इंदिरा गांधी ने बर्खास्त कर दी।

कारण...? फिर वही, इंदिरा - संजय की मनमर्जी..!

पांचवी लोकसभा का कार्यकाल 14 मार्च 1976 को समाप्त हो रहा था। किंतु चुनाव कराकर जनता के सामने जाने की किसी भी कांग्रेसी की इच्छा नहीं थी।

संजय गांधी तो हमेशा के लिए इस 'चुनाव की सिस्टम' से छुटकारा पाना चाह रहे थे।

क्या किया जाए..? बीच का मार्ग निकला। अभी तो कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा देते हैं। आगे का आगे देख लेंगे।

यह एक वर्ष बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा।

तो इसमें कौन सी बड़ी बात है..? संविधान तो अपने खानदान की बपौती है। संविधान बदल दो।

पांचवी लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हुआ 14 मार्च 1976 को। लेकिन संविधान संशोधन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई अक्टूबर 1976 में।

इस बीच, बड़ी निर्लज्जता के साथ कांग्रेस सरकार चलती रही।

इसके लिए 42वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में रखा गया। 50 से ज्यादा अनुच्छेदों में बदलाव किए गए। प्रमुखता से अनुच्छेद 83(2) और 172(1) में संशोधन करके, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया।

अब स्वर्ग से डॉक्टर बाबासाहब अंबेडकर, संविधान की इस तोड़-मरोड़ को, भरी हुई सजल आंखों से देख रहे हैं, तो देखने दो..!

42वां संविधान संशोधन पारित हुआ 3 जनवरी 1977 को। तब जाकर इंदिरा गांधी आश्वस्त हुईं कि 'अब तो विरोध के सारे स्वर दब गए हैं।

नानाजी देशमुख, जॉर्ज फर्नांडीज जैसे लोग भी जेल के अंदर पहुंच गए हैं। वातावरण शांत है।

गुप्तचर विभाग भी सूचना दे रहा है कि सर्वत्र अनुकूल वातावरण है, और यदि अभी चुनाव किए जाते हैं तो कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है।'

शायद इंदिरा गांधी विश्व को दिखाना चाहती थीं कि 'इतने जुल्म ढाने के बावजूद भी, मैं लोकशाही में विश्वास रखती हूं'।

18 जनवरी 1977 को इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग करके चुनाव की घोषणा की।

प्रारंभ में कुछ सोशलिस्ट और संगठन कांग्रेस के नेताओं का कहना था कि 'हमें चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए। ऐसी स्थिति में हम क्या चुनाव लड़ सकेंगे..? हमारी पराजय सुनिश्चित है।'

किंतु संघ के पदाधिकारियों ने और जनसंघ के नेताओं ने दृढ़ता से कहा, 'चुनाव लड़ेंगे। जनता के बीच जाएंगे। फिर जो होगा, वह जनता की इच्छा।'

जनसंघ, लोकदल, संगठन कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी ने अपने-अपने दलों को जनता पार्टी में विलीन किया।

चुनाव आयोग ने लोकदल का 'हलधर किसान' चिन्ह पार्टी को आवंटित किया। इसी चिह्न पर चुनाव लड़ना तय हुआ।

30 जनवरी 1977 को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर पूरे देश में जनता पार्टी की सभाएं आयोजित करने की योजना बनी।

दिल्ली के रामलीला मैदान में सभा हुई। दस हजार या ज्यादा से ज्यादा, बीस हजार लोग आएंगे, ऐसा सरकारी अनुमान था।

किंतु फिर से इतिहास बन गया। डेढ़ से दो लाख लोग, मोरारजी भाई और अटल जी को सुनने आए थे!

वातावरण बदलने लगा। लोगों के मन का डर जाता रहा। लोगों का गुस्सा उबल-उबल कर सामने आने लगा।

'तानाशाही या लोकशाही..?' यही चुनाव का एकमात्र मुद्दा बन गया।

जनता पार्टी की 30 जनवरी को हुई पहली सभा के ठीक तीसरे दिन, वरिष्ठ मंत्री जगजीवन राम ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर 'कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी' पार्टी की स्थापना की।

उनके साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा, उड़ीसा की पूर्व मुख्यमंत्री नंदिनी सतपत्थी, पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री गणेश आदि लोग भी कांग्रेस छोड़कर इस नई पार्टी में शामिल हुए।

उधर इंदिरा जी की बुआ (नेहरू जी की बहन) विजयालक्ष्मी पंडित खुलकर इंदिरा गांधी के विरोध में मैदान में आ गईं।

देश में लोकतंत्र की बहाली की एक जबरदस्त लहर चलने लगी।

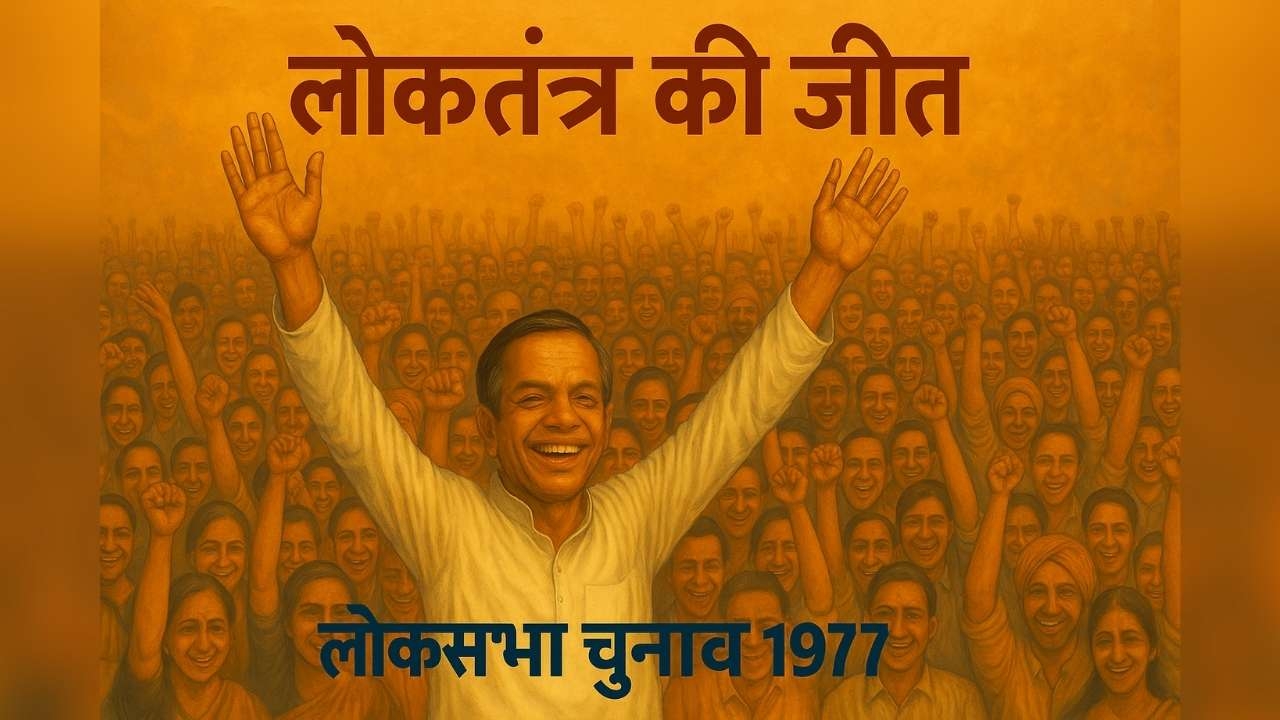

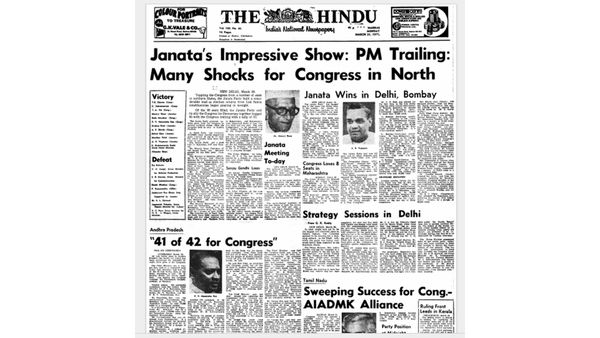

16 मार्च से 19 मार्च देश में चुनाव हुए। 20 मार्च से परिणाम आना प्रारंभ हुआ। 21 मार्च को स्थिति स्पष्ट हो गई। लोगों ने इंदिरा गांधी की तानाशाही को सिरे से नकार दिया था। लोकतंत्र की भारी जीत हुई थी।

इंदिरा गांधी, संजय गांधी, बंसीलाल, विद्याचरण शुक्ल जैसे कांग्रेस के सभी दिग्गज चुनाव में बुरी तरह पराजित हुए।

नर्मदा के उत्तर में कांग्रेस को मात्र एक सीट मिली। जनता पार्टी के 295 सांसद चुनकर आए। उन्हें स्पष्ट बहुमत मिल गया।

21 जून की शाम को ही इंदिरा जी ने स्वत: आपातकाल रद्द किया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समेत अन्य संगठनों पर लगाया गया प्रतिबंध भी वापस लिया।

इस देश के रग-रग में जो लोकतंत्र का रक्त बहता है, उसने फिर से अपना सशक्त अस्तित्व दिखा दिया।

अंधेरा छटा। सूरज खिला। लोकतंत्र मुस्कुराया।

(समाप्त। आज उस 21 महीने के काले अध्याय को पचास वर्ष पूर्ण हो रहे हैं।)

लेख

प्रशांत पोळ

लेखक, चिंतक, विचारक