दंड नीति (भाग - 3) : अंतिम मोर्चा - जंगल से जनगण तक

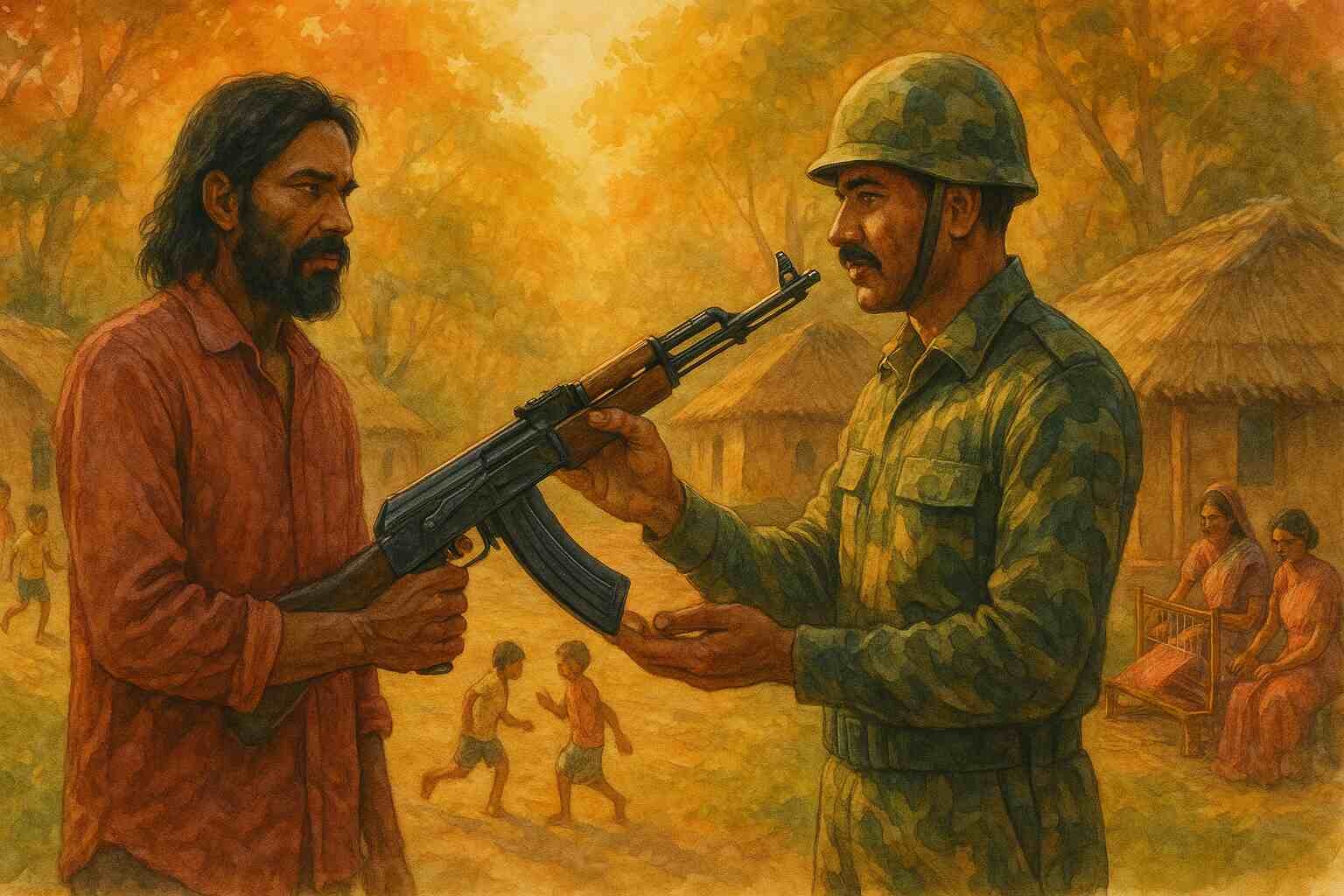

नक्सलवाद की आख़िरी दीवारें ढह चुकी हैं। बीजापुर से गढ़चिरौली तक अब बंदूक की जगह भरोसा और विकास बोल रहा है। भारत सरकार की "दंड नीति” ने जंगलों में राज्य की उपस्थिति को जनसहभागिता में बदल दिया है। यह केवल एक सुरक्षा रणनीति की जीत नहीं, विचारधारा के पतन की ऐतिहासिक घोषणा है।

-(1)_202510171325307381_H@@IGHT_503_W@@IDTH_896.jpg)

साल 2025 का अंत नज़दीक है और अब जब दंतेवाड़ा और बस्तर के जंगलों में माओवादी पर्चे मिलना बंद हो गए, तो सुरक्षा बलों ने कहा कि “यह अब सिर्फ़ ऑपरेशन नहीं, यह अंत की शुरुआत है।” कभी “लाल गलियारा” कहे जाने वाले इस क्षेत्र में अब हरी फसलें, मोबाइल टावर और सड़कें दिखने लगी हैं। छत्तीसगढ़ से झारखंड, और महाराष्ट्र से ओडिशा तक फैले इस सशस्त्र आतंक के विरुद्ध भारत की लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुँच चुकी है।

भारत सरकार की “दंड नीति” यह केवल एक नीति नहीं, बल्कि शासन की वह समग्र रणनीति है जिसने जंगल के भय को नागरिकता के विश्वास में बदला। अब सवाल यह नहीं है कि नक्सलवाद बचेगा या नहीं, बल्कि यह है कि उसके बाद का भारत कैसा होगा।

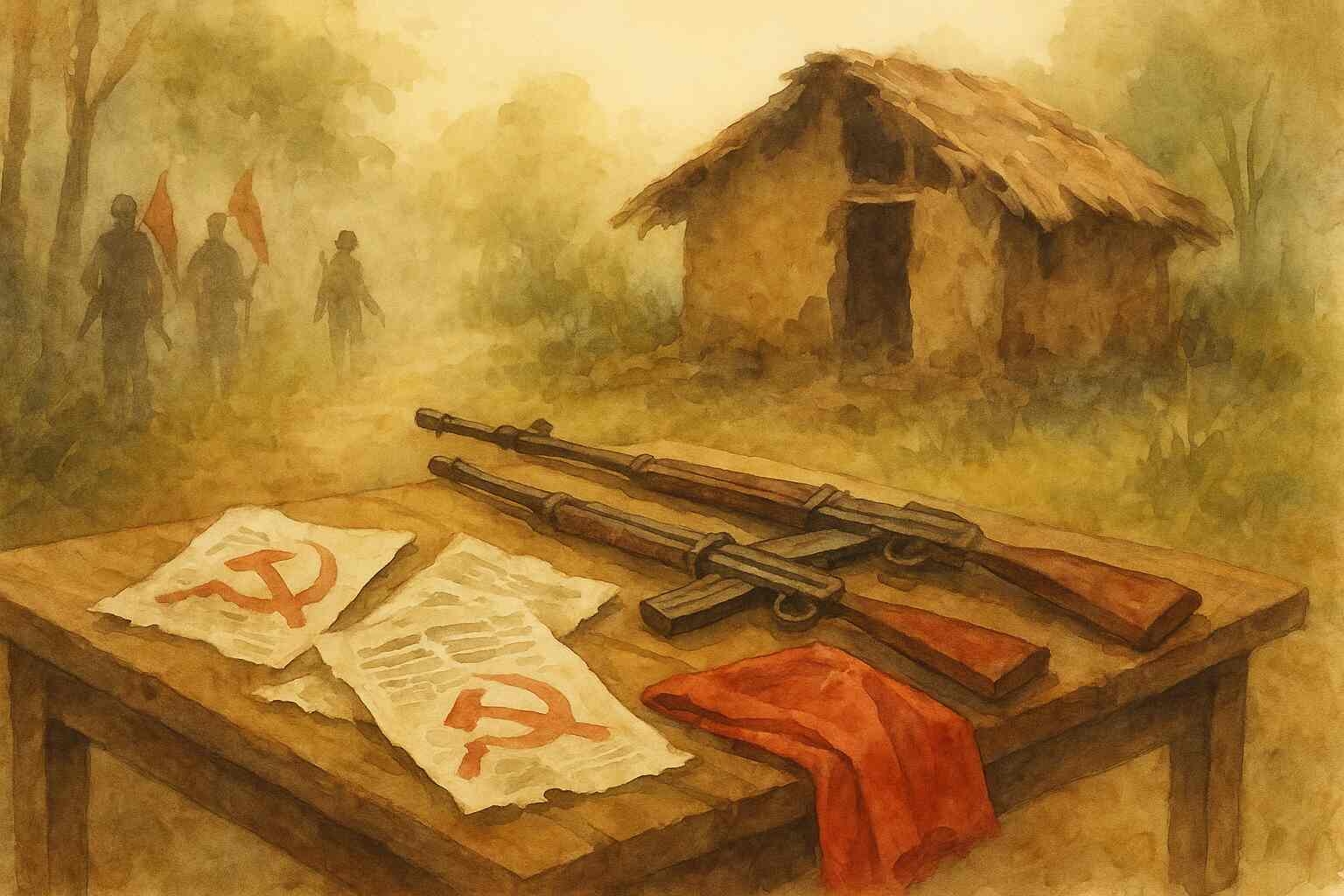

नक्सल आंदोलन का वैचारिक किला भीतर से ढह चुका है। एक समय था जब माओवादी नेताओं के नाम सुनकर गाँवों में भय फैल जाता था। आज वही नाम आत्मसमर्पण सूची में दर्ज हैं। CPI (Maoist) की पोलित ब्यूरो, जो 2010 के दशक में 16 सदस्यों वाली थी, अब मात्र कुछेक सक्रिय नेताओं तक सिमट गई है।

महासचिव नंबाला केशव राव उर्फ बसवराज़ू की मौत और मल्लोजुला वेनुगोपाल राव उर्फ भूपति एवं सतीश उर्फ रूपेश के आत्मसमर्पण के बाद संगठन ने अपनी रणनीतिक दिशा खो दी है।

आंतरिक मतभेदों ने पार्टी को भीतर से खोखला कर दिया है। हाल ही में भूपति के पत्र में लिखा गया था कि “अब सशस्त्र संघर्ष पार्टी की जन विश्वसनीयता को खत्म कर रहा है।” यह पंक्ति अपने आप में माओवादी विचार की मृत्यु का एलान थी।

माओवादी संगठन अब न तो सुसंगठित हैं, न सामरिक रूप से प्रभावी। उनके ‘रीजनल मिलिट्री कमांड्स’ निष्क्रिय हैं, ‘People’s Liberation Guerrilla Army’ के कई गुट आत्मसमर्पण कर चुके हैं, और नए कैडरों की भर्ती लगभग बंद हो चुकी है।

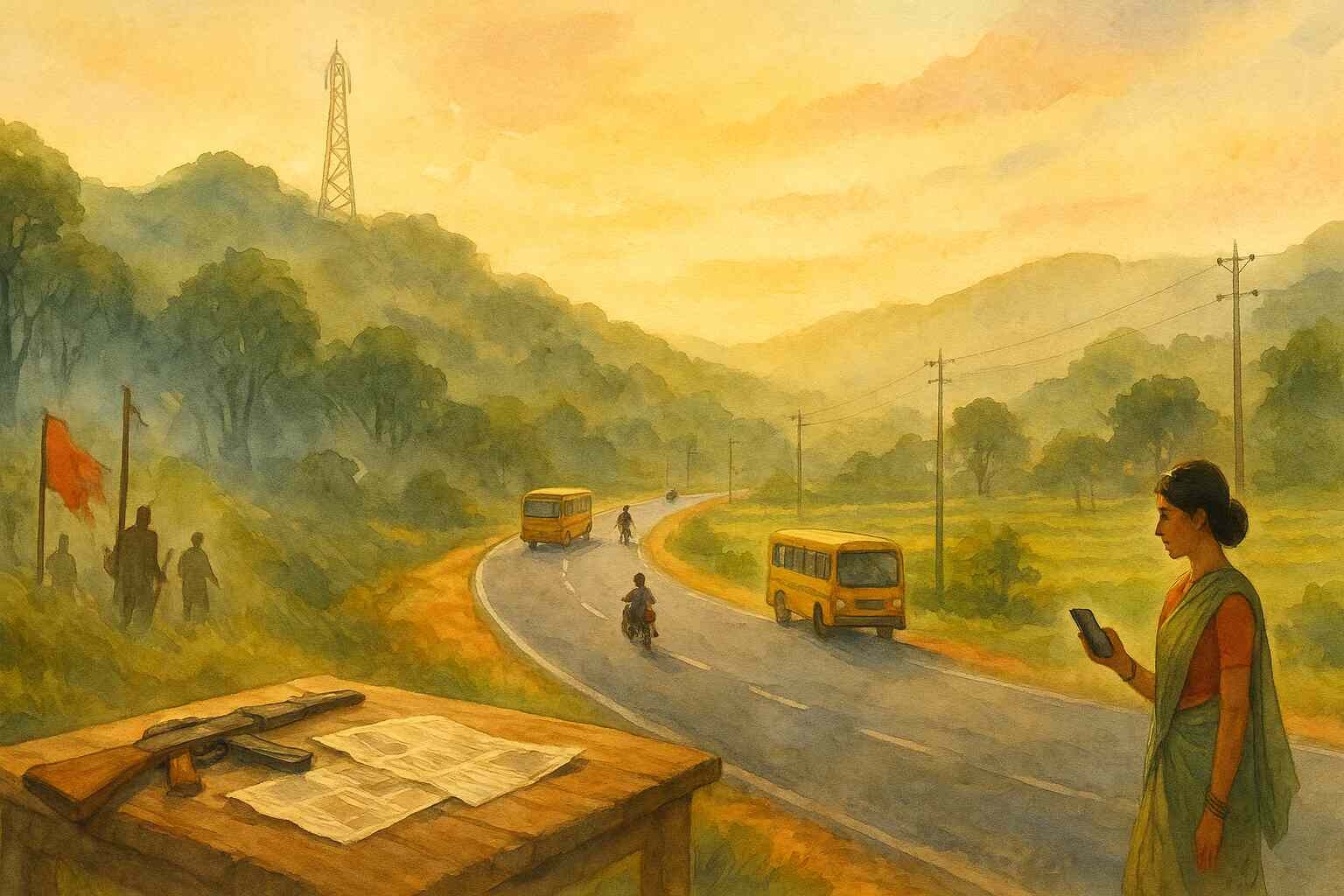

कभी जिन रास्तों पर पुलिस गश्त भी खतरे से खाली नहीं थी, वहाँ अब स्कूली बसें चल रही हैं। सुकमा जिले में बनी नई 91 किलोमीटर लंबी दोरनापाल तक गाँवों को जोड़ती है। यही वह रास्ता है जो कभी माओवादी “कोरिडोर” कहलाता था।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, वन धन योजना, और ग्रामीण कौशल योजना जैसे कार्यक्रमों ने जंगलों में शासन की वह उपस्थिति दर्ज कराई है जो बंदूक नहीं कर सकी। केंद्र सरकार के आँकड़ों के अनुसार 2014 के बाद से नक्सल प्रभावित जिलों में 11,000 किमी से अधिक सड़कों का निर्माण हुआ, 5,000 से अधिक मोबाइल टावर लगाए गए और लगभग 30 लाख ग्रामीणों को सीधे रोज़गार से जोड़ा गया। अबूझमाड़, जो कभी ‘नो-गो जोन’ कहलाता था, अब “डिजिटल बस्तर” बनने की दिशा में है।

पिछले दो वर्षों में 1,800 से अधिक माओवादी कैडरों ने आत्मसमर्पण किया है। लेकिन कहानी आत्मसमर्पण पर खत्म नहीं होती, असली लड़ाई इसके बाद शुरू होती है जो है पुनर्वास और पुनर्निर्माण की।

छत्तीसगढ़ सरकार की “नियद नेल्ला नार” योजना (गोंडी भाषा में जिसका अर्थ है ‘नया रास्ता चुनो’) इसी दिशा में एक प्रयोग है। इस योजना के तहत आत्मसमर्पित माओवादियों को आर्थिक सहायता, सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य सुविधा और प्रशिक्षण दिया जाता है। कई पूर्व माओवादी अब खेती, हस्तशिल्प या सुरक्षा बलों में सहायक भूमिका निभा रहे हैं।

बस्तर आईजी सुंदरराज पी कहते हैं कि “हम अब किसी को दुश्मन नहीं मानते। जो लौटना चाहता है, उसके लिए दरवाज़ा हमेशा खुला है।” यह 'दंड नीति’ का मानवीय पक्ष है जहाँ सजा नहीं, सुधार की ओर कदम है।

नक्सलवाद की सबसे बड़ी ताकत उसकी “नैरेटिव पॉलिटिक्स” थी। वह स्वयं को ‘जनता की आवाज’ बताकर हिंसा को वैधता देता था। लेकिन आज वही जनता शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार की ओर बढ़ रही है और यही इस आतंक की सबसे बड़ी पराजय है।

दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोण्डागांव जैसे क्षेत्रों में अब युवाओं के बीच नौकरी, स्टार्टअप और प्रतियोगी परीक्षाओं की चर्चा होती है। सुकमा के दोरनापाल की एक महिला ने चर्चा करते हुए मुझसे कहा था कि “पहले नक्सली कहते थे बंदूक ही आज़ादी है। अब हमें लगता है, पढ़ाई-लिखाई ही आज़ादी है।” विचारधारा के स्तर पर जंगल से जनगण तक का यह बदलाव सबसे बड़ा मोर्चा है।

अब माओवादी विचारधारा का बचाव केवल कुछ सैद्धांतिक लेखों तक सीमित रह गया है, जबकि ज़मीनी हक़ीकत में इसका कोई आधार नहीं बचा। राज्य ने यह साबित कर दिया कि लोकतंत्र हिंसा का विरोध करते हुए भी न्याय और विकास का पर्याय बन सकता है।

आज बस्तर का चेहरा बदल चुका है। जहाँ पहले बम बरामद होते थे, अब वहाँ स्कूली बच्चों के डिब्बे खुलते हैं। जहाँ कभी माओवादी “जन अदालत” लगाते थे, अब पंचायत चुनाव होते हैं। छत्तीसगढ़ में स्थानीय निकायों के चुनावों में रिकॉर्ड मतदान हुआ, जो इस बात का प्रतीक है कि लोगों ने भय नहीं, विश्वास चुना।

फिर भी यह मान लेना जल्दबाज़ी होगी कि यह लड़ाई पूरी तरह खत्म हो गई है। बीजापुर और सुकमा के कुछ दुर्गम इलाकों में अभी भी हथियारबंद गुट सक्रिय हैं। कुछ विदेशी संगठनों की विचारधारात्मक प्रेरणा और शहरी नेटवर्क (“अर्बन नक्सल” संरचना) को पूरी तरह निष्क्रिय करना अभी बाकी है। सुरक्षा जानकारों ने इसे “नैरेटिव एंड नेटवर्क फेज़” कहा है, यानी अब संघर्ष मैदान से नहीं, विचारधारा से है।

पचास वर्षों की यह कहानी, नक्सलबाड़ी से लेकर अबूझमाड़ तक अब अपने अंतिम अध्याय पर है। यह केवल एक सशस्त्र आंदोलन का अंत नहीं, बल्कि उस विचार का पतन है जिसने जनता के नाम पर जनता को बंदूक की नली के सामने खड़ा किया।